| |

|

|

|

|

|

Vegetationsökologie

Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)

|

| |

|

ZM28 |

|

sEp

|

|

S.

B3

|

|

|

|

|

Trockene Mittelbreiten - die

Prärien Nordamerikas ...

| |

|

|

Zusätzlich

wurde hier die VL Dr. Uwe Starfingers angeboten. |

|

|

|

|

| |

|

|

Die

Prärien N-Amerikas |

| |

|

| |

Im Vergleich

zu den weite Flächen einnehmenden Trockenen Mittelbreiten Eurasiens,

sind die in N-Amerika Prärien genannten Landschaften des Zonobioms

VII (nach Heinrich Walter) wesentlich kleiner. Extrem

kontinentale Gebiete wie in Zentralasien fehlen vollständig.

Die Prärien

(Great Plains) erstrecken sich von Osten nach Westen über

eine Entfernung von etwa 1.000 (1.200) km und von Norden nach Süden

von 55° bis 30° N über eine Entfernung von etwa 2.700km.

Einen sehr guten Überblick zur Geschichte und Ausdehnung, zur

Biodiversität sowie den verschiedenen ökologischen Einheiten

bieten

Einen sehr guten Überblick zur Geschichte und Ausdehnung, zur

Biodiversität sowie den verschiedenen ökologischen Einheiten

bieten

|

| |

|

Lassen

sich bei den klimatisch bzw. thermo-hygrisch bestimmten Zonen

von Walter und Schultz noch in weiten Teilen Übereinstimmungen

feststellen, so weichen die amerikanischen Flächenzuweisungen

(soweit zugänglich) vor allem in ihren Randbereichen

voneinander ab. Eine flächengleiche und einheitliche

Zuordnung der verschiedenen Prairietypen existiert nicht.

Dies

hat im Wesentlichen damit zu tun, dass US-Darstellungen die

aktuelle und die europäischen die potentielle Situation

beschreiben.

Als Beispiele

sollen hier die kartografischen Darstellungen des INDR

(Indiana Department of Natural Resources - siehe auch Karte

unten! -

und des  NABSI

(The North American Bird Conservation Initiative - ausgewiesene

Regionen entsprechen Landschaftseinheiten [last

date of access: 19.01.12]) genannt werden. Eine Übereinstimmung

kann lediglich in der Abfolge der Vegetationstypen von West

nach Ost gefunden werden. NABSI

(The North American Bird Conservation Initiative - ausgewiesene

Regionen entsprechen Landschaftseinheiten [last

date of access: 19.01.12]) genannt werden. Eine Übereinstimmung

kann lediglich in der Abfolge der Vegetationstypen von West

nach Ost gefunden werden.

|

|

| |

|

| |

Abb.

B3-02: Abb.

B3-02:

Topografie

der westlichen USA als Satellitenbild mit dem 'Great Basin', den angrenzenden

Plateaus und den östlich angrenzenden 'Great Plains' . |

| |

|

| |

|

| |

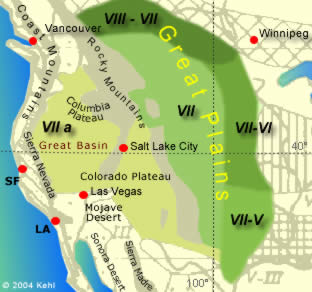

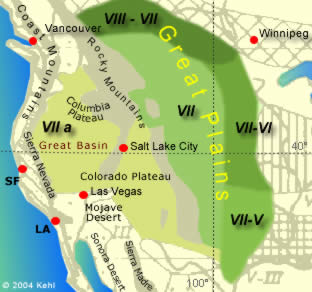

Zonobiom

VII Nordamerikas mit Übergangsgebieten nach

Walter, 1968:

Zonobiom

VII Nordamerikas mit Übergangsgebieten nach

Walter, 1968: |

| |

|

- VIII

- VII

= Übergangsgebiet kalt-gemässigt (boreal) bis

typisch gemässigt (nemoral), nördliches Makro-Mosaik

aus Prärie und reinen Espenbeständen (Populus

tremuloides)

- VII

- VI =

Waldsteppe als Übergangszone (nemoral mit kurzer Frostperiode)

- VII

- V

= Übergang zum warm-temperierten Zonobiom

- VII

=

Arid-gemässigtes Klima mit kalten kontinentalen Wintern

- VII

a = Subzonobiom der ariden Halbwüsten

Abweichend

zu den Verhältnissen in Eurasien grenzen alle Präriezonen

im Norden an das ZB VIII der Nadelwälder, stösst

die Langgras-Prärie im Osten (potentiell) in breiter

Front an das ZB VI der Laubwälder und im Süden

an den Golf von Mexiko bzw. an das ZB II der Savannen

(tropisches hunido-arides Sommerregengebiet), im SW tw

an das ZB III der Sonorawüste (subtropisches arides

Wüstenklima)

|

|

| |

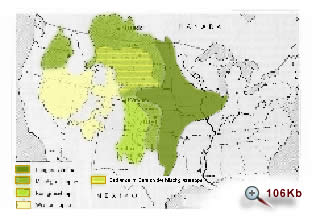

Abb.

B3-03: Abb.

B3-03:

|

| |

Verbreitung

des Zonobioms VII und Übergangszonen (Grenzen stark vereinfacht) |

| |

|

| |

|

| |

Trockene

Mittelbreiten Nordamerikas nach

Schultz (2000, S. 298):

Trockene

Mittelbreiten Nordamerikas nach

Schultz (2000, S. 298): |

| |

|

| |

|

Abb.

B3-04: Abb.

B3-04:

Ursprüngliche

Verbreitung winterkalter Steppen in Nordamerika und Lage der

IBP (International Biological Programm) - Untersuchungsorte.

Nach der Karte von Schultz (2000), stark

modifiziert und Badlands hinzugefügt.

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

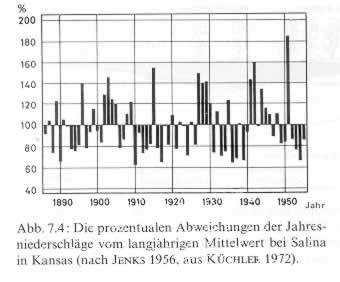

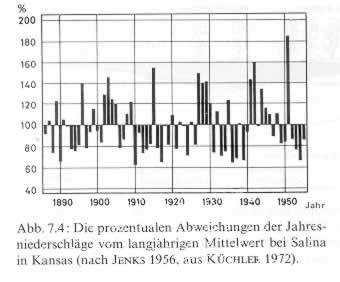

Wesentliches

Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains

mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.

Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu

Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden

verantwortlich. Wesentliches

Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains

mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.

Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu

Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden

verantwortlich.

Abb.

B3-05: Abb.

B3-05:

aus Walter & Breckle (1991, S. 348)

Wie bereits

erwähnt, liegen die Prärien auf der Ostseite der Gebirgskette

(Leelage) der Rocky Mtns, was zur Folge hat, dass die sich ostseitig

anschliessenden Landschaften niederschlagsbenachteiligt sind. Entsprechend

zeigt sich ein ausgeprägter Niederschlagsgradient von West

nach Ost, bei welchem die Niederschläge von West (Ostabhang

der Rocky Mountains) nach Ost kontinuierlich ansteigen (vg. Abb.

unten!).

Weiterhin ist

zu berücksichtigen, dass das Gebiet der Prärien in ihrer

West-Ost-Erstreckung einer schiefen Ebene gleicht, bei welcher

das Gelände am Fusse des Gebirgszuges etwa 1.000 bis 2.000m

ü.NN liegt und allmählich (über eine Entfernung von

etwa 1.000km) nach Osten auf eine Höhe von 200 bis 300m ü.NN

abfällt.

Die durchschnittlichen

Jahres-Temperaturen im Bereich der Prärien weisen von West

nach Ost in Abhängigkeit von der Höhe ü.NN und von

Süd nach Nord ein starkes Gefälle auf. Im Süden reichen

die Prärien dicht an die Winterfeuchten Subtropen bzw. Sommerfeuchten

Tropen heran.

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Abb. B3-06:

Abb. B3-06:

"Schematischer

Schnitt durch das nach Westen von 300m NN ansteigende Präriegebiet

(Great Plains) mit Angaben über die Änderung des Klimas

(oben), der Vegetation (Mitte) und der Böden (unten)"

(nach

Walter

1968, S. 636, aus Walter

& Breckle, 1991, S. 347) und Schultz

(2000, S. 303).

|

| |

|

| |

Detaillierte

Angaben zu den oben genannten drei Böden - in der gleichen Reihenfolge

- siehe hier: |

| |

|

| |

|

| |

Die agrare

Nutzung der Kurzgras- und Langgrassteppengebiete in der Ukraine

und in N-Amerika nach Jätzold (1984), aus Schultz (2000,

S. 303).

"Die

gegenwärtigen Verbreitungsschwerpunkte des grossbetrieblichen

Getreidebaus lassen sich wie folgt umreissen:

- Nordamerika:

Der mittlere Westen vom nördlichen Texas über die Staaten

Kansas, (Ost-)Colorado, Nebraska, Nord- und Süd-Dakota und

Montana bis weit nach Kanada (Alberta, Saskatchewan) hinein; ausserdem

das Columbia Plateau in den Staaten Washington, Oregon und Idaho.

- Frühere

UdSSR: Die temperaten Steppengebiete östlich der Wolga

und insbesondere im südwestlichen Sibirien; westlich der

Wolga ist der Weizen zwar ebenfalls eine wichtige Verkaufsfrucht,

doch erfolgt sein Anbau dort meist auf gemischten Betrieben [...].

-

In

diesen Verbreitungsschwerpunkten (inkl. weitaus kleinere Gebiete

in Argentinien und Australien) werden über 50% des Weltweizens

produziert ..." (Schultz 2002, S. 303/304) In

diesen Verbreitungsschwerpunkten (inkl. weitaus kleinere Gebiete

in Argentinien und Australien) werden über 50% des Weltweizens

produziert ..." (Schultz 2002, S. 303/304)

|

|

|

| |

|

|

Problemkreis

"US-Agrarpolitik" und "EU-Agrarpolitik": Die Subventionierung

von Agrarprodukten, Armut für die Dritte Welt" Problemkreis

"US-Agrarpolitik" und "EU-Agrarpolitik": Die Subventionierung

von Agrarprodukten, Armut für die Dritte Welt" |

| |

|

| |

|

| |

-

Bedacht

werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem

aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema

"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)

- aber auch aus den USA, stark subventioniert

wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen

Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten

Länder (sogenannten Entwicklungsländern)

geworden ist. Bedacht

werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem

aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema

"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)

- aber auch aus den USA, stark subventioniert

wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen

Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten

Länder (sogenannten Entwicklungsländern)

geworden ist.

- Dies

betrifft übrigens nicht nur den Weizen, sondern auch Mais,

Baumwolle und z.B. Zuckerrohr.

Weizen und Mais werden mittlerweile in einigen Ländern Afrikas

als Importgut billiger verkauft als der heimisch angebaute ...

- Dazu

heisst es in einem SPIEGEL - Artikel (19/2007,

S. 122) "Not für die Welt - Die Agrarsubventionen

reicher Länder zerstören die Existenz afrikanischer

Bauern" und unter "Totale Schieflage",

dass die Produktions- und Exportsubventionen für landwirtschaftliche

Güter aller Industrienationen im Jahre 2004 insgesamt

349 Mrd. $ betrugen, dagegen die Landwirtschaftshilfe

der Industrieländer an afrikanische Staaten nur 1

Mrd. $ betrug (Quelle: OECD).

Dazu

der Bauernpräsident Samba Guèye des Senegal in

dem gleichen Artikel (S.131): "Wenn die reichen Länder

jede Entwicklungschance in unseren Ländern zerstören,

dann müssen wir uns eben in ihren entwickeln (...) Wir

haben Erdnüsse exportiert, das wurde uns kaputtgemacht.

Wir exportierten Fisch, der wurde uns weggefangen. Nun exportieren

wir eben Menschen." Dazu

der Bauernpräsident Samba Guèye des Senegal in

dem gleichen Artikel (S.131): "Wenn die reichen Länder

jede Entwicklungschance in unseren Ländern zerstören,

dann müssen wir uns eben in ihren entwickeln (...) Wir

haben Erdnüsse exportiert, das wurde uns kaputtgemacht.

Wir exportierten Fisch, der wurde uns weggefangen. Nun exportieren

wir eben Menschen."

- Wegen

der aktuellen Subventionen für den Zuckerrohranbau in den

USA, zahlen die Verbraucher nahezu eine Milliarde Dollar mehr

als das Produkt auf dem Weltmarkt kosten würde (Pimm

& Jenkins 2005).

- Dazu

eine wichtige Bemerkung des Generalsekretärs der UNCTAD

- United

Nations Conference on Trade and Development -

[date

of access: 30.09.04]

- United

Nations Conference on Trade and Development -

[date

of access: 30.09.04]

"Eigentlich sollte ein solcher

Ansatz [die Subventionierung der Landwirtschaft]

unsinnig erscheinen in einer Zeit, da

die wohlhabenden Volkswirtschaften beinahe eine Milliarde US-Dollar

pro Tag (sechsmal mehr, als sie an Auslandshilfe leisten)

ausgeben, um - wie sie sagen - ihre Kleinerzeuger zu unterstützen."

Aus dem Vortrag von Rubens Ricupero, Generalsekretär

der UNCTAD Genf, am 30. Juni 2003.

- Vgl.

Sie dazu:

Grenzen

der Globalisierung - Ökonomie, Ökologie und Politik

in der Weltgesellschaft,

von

Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf (2002)

Grenzen

der Globalisierung - Ökonomie, Ökologie und Politik

in der Weltgesellschaft,

von

Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf (2002)

- und

Perverse

Subsidies: How Misused Tax Dollars Harm the Environment and

the Economyy,

von Norman Myers und Jennifer Kent (2001), Island Press, USA. Perverse

Subsidies: How Misused Tax Dollars Harm the Environment and

the Economyy,

von Norman Myers und Jennifer Kent (2001), Island Press, USA.

Zum Inhalt

empfohlen für Studenten etc., die sich für den Zusammenhang

von Politikgestaltung und Umweltfragen, besonders

in den Tropen, interessieren:

empfohlen für Studenten etc., die sich für den Zusammenhang

von Politikgestaltung und Umweltfragen, besonders

in den Tropen, interessieren:

- Untersuchung

der Rolle von Subventionen für "policymaking"

(Politikgestaltung)

- Quantifizierung

direkter Kosten widersinniger Subventionierung

- Untersuchung

der hauptsächlichen Subventionen für die Bereiche

Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Transportwesen, Wasserwirtschaft,

Fischerei und Forstwirtschaft

- Darstellung

der Auswirkungen dieser Subventionen auf die Umwelt

- Lösungsvorschläge

für die Politik zur Vermeidung widersinniger Subventionen

|

|

|

| |

|

|

Problemkreis

"Wasserverbrauch

und Subventionierung in der Landwirtschaft - das

virtuelle Wasser" Problemkreis

"Wasserverbrauch

und Subventionierung in der Landwirtschaft - das

virtuelle Wasser" |

| |

|

| |

|

| |

- Bzgl.

Wasserverbrauch

und Subventionierung in der Landwirtschaft ist folgende Information

von hoher Bedeutung:

Wasserverbrauch

und Subventionierung in der Landwirtschaft ist folgende Information

von hoher Bedeutung:

"um

1 t Weizen anzubauen, braucht man 1.000 t Wasser. ... Seit Ende

der 80er Jahre haben die Länder im Nahen Osten und in Nordafrika

jährlich 40 Mio. t Getreide und Mehl importiert. Es fliesst

also mehr  «virtuelles»

Wasser in

die Region, als ganz Ägypten für die Bewässerung

von Feldern aus dem Nil holt. ... «virtuelles»

Wasser in

die Region, als ganz Ägypten für die Bewässerung

von Feldern aus dem Nil holt. ...

«Virtuelles» Wasser ist nicht nur in Unmengen vorhanden,

es kostet auch erstaunlich wenig. Die Weizenpreise sind in den

letzten 100 Jahren stetig gefallen. Auf dem von den USA und der

EU beherrschten Markt für landwirtschaftliche Produkte wird

Weizen gegenwärtig für etwa die Hälfte der Produktionskosten

gehandelt."

Nach Prof. J. A. Allan, Wasserexperte am Institut für Orientalische

und Afrikanische Studien der Londoner Universität,  Schweizerische

UNESCO-Kommission. Schweizerische

UNESCO-Kommission.

[date

of access: 07.03.07, leider nicht mehr online]

Diese

Vorgänge sollten vor dem Hintergrund gesehen werden, dass Diese

Vorgänge sollten vor dem Hintergrund gesehen werden, dass

- sich

innerhalb der letzten 70 Jahre der

Wasserverbrauch

weltweit versechsfacht hat, Wasserverbrauch

weltweit versechsfacht hat,

- in

den USA mehr Grundwasser entnommen wird als "die

Natur" nachliefert,

- Hier

einige Bemerkungen zu den Problemfeldern

|

|

|

| |

|

|

Problemkreis

"sogenannte regenerative Energien - Der

Biokraftstoff vom Feld" Problemkreis

"sogenannte regenerative Energien - Der

Biokraftstoff vom Feld" |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Weitere

Hinweise zur Bedeutung von Agrarsubventionen in den Industrieländern

und der Biopiraterie für LDCs (Low Developed Countries) finden

Sie hier: Weitere

Hinweise zur Bedeutung von Agrarsubventionen in den Industrieländern

und der Biopiraterie für LDCs (Low Developed Countries) finden

Sie hier:

-

attac attac

- Ein Artikel

in DIE ZEIT von Christian Tenbrock und Wolfgang Uchatius zum Thema:

Gibst du mir, nehm ich dir - Der Krieg behindert eine gerechte

Globalisierung: Im Welthandel sucht der Norden nur noch seinen

Vorteil.

- Der Film

"Septemberweizen" (1980) von Peter Krieg wurde

nach Erscheinen als linkes Propaganda-Machwerk diffamiert und

später mit dem Adolf-Grimme-Preis als bester Dokumentarfilm

ausgezeichnet. Mittlerweile zeigt sich immer mehr, wie zutreffend

die Aussagen dieser Dokumentation waren.

- "Der

in sieben Kapitel unterteilte "Septemberweizen"

forscht am Beispiel eines Nahrungsmittels nach den Ursachen

des Hungers - in den reichen Ländern der ersten wie in

den armen Ländern der Dritten Welt - in einer Zeit des

Überflusses und fragt, durch welche Praktiken Weizen

zu einer Ware und Waffe werden kann."

ID

Kolchose ID

Kolchose

- Dazu: Causes

of Poverty -

Structural

Adjustment—a Major Cause of Poverty Structural

Adjustment—a Major Cause of Poverty

- "Many

developing nations are in debt and poverty partly due to the

policies of international institutions such as the International

Monetary Fund (IMF) and the World Bank. - Their programs have

been heavily criticized for many years for resulting in poverty.

In addition, for developing or third world countries, there

has been an increased dependency on the richer nations. This

is despite the IMF and World Bank’s claim that they will

reduce poverty."

-

Wem

gehört der Reis? Wem

gehört der Reis?

Zur Biopiraterie. Untersuchung gefördert von der

Stadt Münster mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes

NRW.

[aktualisiert am 17.04.08, einige Beiträge sind mittlerweile

offline]

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Kurzgras-,

Mixed- und Langgras-Prärie |

| |

|

| |

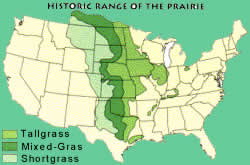

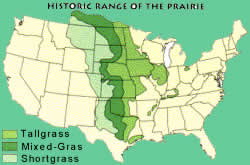

Abb. B3-07:

Abb. B3-07:

Verschiedene Prärie-Typen.

Wie oben bereits

angedeutet, wird die Prärie in die Kurzgras-Prairie

(Short Grass Prairie als die trockenste Ausbildung der Steppenlandschaft

im Osten und die Langgras-Prärie (Tall Grass Prairie)

im Westen eingeteilt.

Dazwischen liegt die sogenannte "Gemischte Prärie"

bzw. Mixed Grass Prairie. Wegen der hohen Variabilität

der Niederschlagshöhe und der Niederschlagsverteilung (vgl.

Bemerkungen oben!), sind die Grenzen zwischen den Prärietypen

niemals scharf und starr, sondern zeigen jährlich ein starkes

Hin- und Herwandern innerhalb der Mischzone zwischen trockener und

feuchter Prärie.

Copyright für die Abb. bei  IDNR

[Alle Links aktualisiert am 30.09.04] IDNR

[Alle Links aktualisiert am 30.09.04]

|

| |

|

| |

|

| |

"Prairies-

these are the grasslands in North America. "Prairies-

these are the grasslands in North America.

Because Rainfall decreases toward the west, the prairies are different.

In the east, which gets as much as 40 inches of rain per year, tall

grass prairie once grew. True prairie areas have tall grass dotted

with colorful wildflowers. Grasses are shorter as you move west

toward the central prairies and the dry Great Plains. In most of

the prairies, trees and shrubs grow along riverbanks and streams.

Grass fires are fairly common in the summer. Prairies once

covered the Midwest, but little natural vegetation is left. It

was plowed for agricultural purposes."

Abb. B3-08:

Abb. B3-08:

Weizenfelder

in Saskatchewan, Kanada

(Quelle  http://www.educeth.ch),

Source: http://www.educeth.ch),

Source:  http://www.cbhs.org/jharris/WG_CH2_Sect2.doc http://www.cbhs.org/jharris/WG_CH2_Sect2.doc

|

| |

|

| |

Die

thermo-hygrischen Bedingungen der Prärien spiegeln sich

in der Zusammensetzung der Lebensformen und speziell in der

Ausbildung der Wurzelsysteme zur Sicherung der Wasserversorgung.

Intensive Untersuchungen dazu wurden in der nordamerikanischen Prärie

sehr früh von John

Ernest Weaver (weitere Die

thermo-hygrischen Bedingungen der Prärien spiegeln sich

in der Zusammensetzung der Lebensformen und speziell in der

Ausbildung der Wurzelsysteme zur Sicherung der Wasserversorgung.

Intensive Untersuchungen dazu wurden in der nordamerikanischen Prärie

sehr früh von John

Ernest Weaver (weitere  Publikationen)

durchgeführt. Publikationen)

durchgeführt.

[Alle

Links aktualisiert am 30.09.04, mittlerweile weitgehend offline]

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Tab. B3-01:

Tab. B3-01:

Wurzeltiefe und Halmhöhe bei Weizen

in der nordamerikanischen Prärie bei abnehmenden Niederschlägen

(nach

Weaver, aus Walter 1968, Tab. 105, S. 643) |

| |

|

| |

| Vegetationszone |

Niederschlagshöhe |

Wurzeltiefe

Ø |

Halmhöhe

Ø |

| Langgrasprärie |

660-815mm |

160cm |

100cm |

| Gemischte

Prärie |

535-610mm |

130cm |

95cm |

| Kurzgrasprärie |

405-485mm |

75cm |

65cm |

|

| |

|

| |

J.E.

WEAVER "fand, dass von 43 Charakterarten der Prärie 14%

nur in den oberen 60cm wurzeln; bei 21% erreicht das Wurzelsystem

150cm, während die restlichen 65% noch tiefer (250 - 350cm) gehen

[...]; sie dringen sogar bis 600cm in die Tiefe vor." (Walter

1968, S.642) |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Abb. B3-09:

Abb. B3-09:

Wurzelsysteme der Präriepflanzen (nach

J.E. Weaver aus Walter 1968, Abb. 465, S. 642) [Alle

Links aktualisiert am 19.01.12, mittlerweile tw offline]

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Artenlisten: |

| |

|

| |

[Alle

Links aktualisiert am 19.01.12]

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Bodenverbreitung

und Bodentypen: |

| |

|

| |

Auf die Böden

N-Amerikas, speziell der Prärien, kann hier nur generell

eingegangen werden. Ist ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt

auch hier detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen.

Vorläufig werden die Hauptbodentypen vorgestellt und auf umfangreiches

Material im Internet hingewiesen.

|

| |

|

| |

Wiederholung

der wichtigsten Bodentypen (nach

versch. Systematiken) - Die

deutschen und FAO-Bezeichnungen für Prärieböden wurden

in der kombinierten Abb. aus Schultz

und Walter eingetragen. |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Tab. B3-02:

Tab. B3-02:

Die wichtigsten Bodentypen nach versch. Systematiken. [Alle

Links aktualisiert am 30.09.04] |

| |

|

| |

| Deutsche

Systematik |

FAO-System |

Soil

Taxonomy (USA) |

Klima/Vegetation |

Buroseme

(russ. - subboreal)

(brauner Halbwüstenboden)

Sierozeme (russ. - subtrop. Halbwüstengebiete)

Grauerden |

Xerosols

oder

(Haplic) Calcisols

|

Mollic

Aridisols

oder

Xeralf |

Wüstenböden

mit arid-moderat, kalter Winter,

heisser Sommer, kontinental,

Wüste

bis Steppe, gemischte Prärie

"Deutliche Bodenzonierung in Phaeozem,

Chernozem und Kastanozem als Leittypen, die in

der Sowietunion von Nord nach Süd, in Nord- und Südamerika

von Ost nach West zu beobachten ist und mit der eine ausgeprägte

Vegetationszonierung einhergeht."

(aus Scheffer

& Schachtschabel 1992, S. 457)

|

| Podsole

(russ.), Bleich- oder Aschenböden |

Podzols

s.l. |

Spodosols

s.l.

Karte

der Spodosols

in den USA |

Schwarzerde

bzw. Tschernosem, ein humusreicher Bodentyp mit einem

A-C-Profil, der

sich aus Löss entwickelt hat

typischer Boden der Langgrassteppe

|

Chernozems

vgl. Sie unten! |

Mollisols

(frigid Borolls and Ustolls)

Karte

der Mollisols

in den USA

Beispiel-Profil

|

Kastanozeme

kastanienfarbener

Steppenboden

(im Mull-A-Hirizont brauner als Tschernozeme)

typischer Boden der Kurzgrassteppe |

Kastanozems

vgl. Sie unten! |

Ustolls

(Mollisols)

bis

Ustalfs

(Karte

der Alfisols) |

Degrad.

(verbraunte, lessivierte) Tschernoseme

Nach Schultz (2000, S. 280) typischer

Boden des Waldes und der Waldsteppe |

Phaeozems

vgl. Sie unten!

calcari-stagnic

Phaeozem |

Udolls

(Mollisols) |

Nach

Walter & Breckle (1991) sowie Scheffer & Schachtschabel

(1992) jedoch Typischer Prärieboden (!) der USA

und der argentinischen

Pampa (!)

Nach

Wörterbuch der Bodenkunde, G. Hintermaier-Erhard &

W. Zech, Enke Verlag, p. 269,

typischer Boden der Waldsteppe

|

| Kastanien

- Braunerde |

Cambisols

s.l. |

Inceptisol

s.l.

(arid environment)

Cambic

Inseptisol |

Prärie |

Parabraunerde

|

Luvisols

oder

Acrisols |

Alfisols

s.l.

oder

Ultisols |

Prärie |

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Drei

wichtige Bodentypen und -profile: |

| |

|

| |

|

|

|

|

Kastanozem

Kurzgrassteppe

N

= 350 - 250 mm/a

T = 5 - 9 °C

|

Chernozem

Langgrassteppe

N

= 600 - 300 mm/a

T = 6 - 10 °C

|

Phaeozem

Waldsteppe

N

= 650 - 500 mm/a

T = 5 - 7 °C

|

|

| |

Abb. B3-10:

Abb. B3-10:

Die zonalen Böden der kühlen

und kühl-trockenen Klimate

( www. source: http://www.geo.unizh.ch/bodenkunde/kapitel/steppen.html,

akt. am 21.03.04, leider mittlerweile offline, copyright der Abbildungen

bei Uni Zürich - hier sehr ausführliche Beschreibung der

o.g. Böden zur Herkunft ihrer Namen, zur Genese, Verbreitung

mit Karten und Nutzungsmöglichkeiten!)

www. source: http://www.geo.unizh.ch/bodenkunde/kapitel/steppen.html,

akt. am 21.03.04, leider mittlerweile offline, copyright der Abbildungen

bei Uni Zürich - hier sehr ausführliche Beschreibung der

o.g. Böden zur Herkunft ihrer Namen, zur Genese, Verbreitung

mit Karten und Nutzungsmöglichkeiten!) |

|

|

|

|

| |

|

|

Phaeozem:

(in der Regel degradierte - verbraunte, lessivierte

- Chernozeme)

Phaeozem:

(in der Regel degradierte - verbraunte, lessivierte

- Chernozeme)

- "Typisch

ist ein humusreicher Horizont, der kalkfrei ist (im

Gegensatz zu den Chernozems), jedoch eine Basensättigung

von über 50 % (oft bis 100 %) aufweist. Die pH-Werte betragen

5-7.5. Phaeozems weisen eine sehr hohe biologische Aktivität

auf. Dies führt zu einem homogenen, dunklen Horizont mit

intensiver Durchwurzelung. Der humusreiche Horizont ist meist

etwas weniger mächtig als bei einem Chernozem.

Verbreitung in semiariden Klimaten. Phaeozems sind typische

Vertreter der Waldsteppe und finden sich teilweise unter den Prärieböden

Nordamerikas, der Pampa Argentiniens und in der südlichen

GUS, jedoch auch in den Hochländern der Tropen. In Europa

finden sich kleine Gebiete in der ungarischen Donauregion. In

der Schweiz existieren Phaeozeme im Unterengadin bei Susch.

Grundsätzlich finden sich Phaeozems angrenzend an Tschernosems

in den etwas feuchteren Bereichen.

|

|

|

| |

|

|

Chernozem:

(in der Regel Böden mit mächtigem schwarzen

Mullhorizont)

- Chernozems

zeichnen sich durch einen mächtigen und humusreichen (bis

16 %) Ah-Horizont aus. Unter dem Ah-Horizont steigt der pH-Wert

bis zur Karbonatgrenze hin an, so dass es im oberen Teil des C-Horizontes

zu konkretionären Kalkausscheidungen in Form von Schlieren

und Flecken aber auch Lösskindeln kommt. Im Gegensatz zu

den Kastanozems existiert kein Horizont mit sekundären Gipsausscheidungen.

Verbreitung: Chernozems finden sich grossflächig in

Steppengebieten, wo der Niederschlag nicht für eine vollständige

Profildurchwaschung ausreicht. In Zentralasien und Nordamerika

grenzen sie oft an Gebiete mit Phaeozems an, sind jedoch in Südamerika

nicht verbreitet.

|

|

|

| |

|

| |

Kastanozem:

(in der Regel Böden mit mächtigem braunen Mullhorizont

- "kastanienfarben")

- Aufgrund

der geringeren Produktion der Kurzgrassteppe in den warm-trockenen

Klimazone und der weniger intensiven Durchwurzelung weisen Kastanozems

im Vergleich mit Chernozems und Phaeozems einen etwas weniger

mächtigen Ah-Horizont mit geringeren Humusgehalten (2 - 4

%) auf. Die Bodenfarbe ist dadurch eher grau-braun als schwärzlich

wie bei den Chernozems. Durch die etwas milderen Winter ist die

Bioturbation weniger intensiv und reicht nicht in die extreme

Bodentiefe wie bei den Chernosems. Krotovinen sind dadurch seltener

zu finden.

Grundsätzlich grenzen Kastanosems an die trockenen Bereiche

der Chernozems an. Sie bedecken grosse Flächen der eurasischen

Kurzgrassteppe bis in die Zentralmongolei, der nordamerikanische

Prärie sowie der südamerikanischen Pampa.Bei weiter

steigenden Temperaturen setzt der Übergang zu den Halbwüstenböden

ein."

|

| |

Beschreibung

der drei Böden aus:

www. source: http://www.geo.unizh.ch/bodenkunde/kapitel/steppen.html

(akt. am 21.03.04, Quelle mittlerweile

offline) |

| |

|

| |

|

|

Infos

zur Taxonomie und Verbreitung von Böden in den Trockenen Mittelbreiten: |

| |

|

| |

- Bodentypenkarte

der USA (nach der Bodenkarte des USDA)

in Walter & Breckle (1991), S. 346

-

US-Soilmap

with Dominant Soil Orders US-Soilmap

with Dominant Soil Orders

-

Prairie

Soils: The case for conservation Prairie

Soils: The case for conservation

-

Basic

Soil Science Webpage of the University of Minnesota Basic

Soil Science Webpage of the University of Minnesota

-

Soils

of Arid Regions of the United States and Israel Soils

of Arid Regions of the United States and Israel

-

Soils

and vegetation of the prairie Soils

and vegetation of the prairie

-

World

Soil Resources der FAO World

Soil Resources der FAO

-

WIN-PST

Soils Modules zum Downloaden WIN-PST

Soils Modules zum Downloaden

-

United

States Department of Agriculture (USDA) - unter Search:

prairie soils eingeben! United

States Department of Agriculture (USDA) - unter Search:

prairie soils eingeben!

-

Distribution

Maps of dominant Soil Orders by USDA - Natural Resources Conservation

Services (incl. Profiles) Distribution

Maps of dominant Soil Orders by USDA - Natural Resources Conservation

Services (incl. Profiles)

-

Die

zonalen Böden der kühlen und kühl-trockenen Klimate:

Phaeozems, Kastanozems, Chernozems (siehe auch Die

zonalen Böden der kühlen und kühl-trockenen Klimate:

Phaeozems, Kastanozems, Chernozems (siehe auch  !)

!)

[Alle

Links aktualisiert am 30.09.04, leider mittlerweile offline]

|

| |

Hier finden Sie umfangreiche

Infos zur Bodengeografie und Bodenkunde sowie Systematik der Böden

Hier finden Sie umfangreiche

Infos zur Bodengeografie und Bodenkunde sowie Systematik der Böden |

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Badlands

und Dust Bowls: |

| |

|

| |

Weite Bereiche

der nördlichen Mischgrassteppe der Prärie gehören

zu den Badlands (vgl. Abb. Steppenökosysteme

in N-Amerika). Eine ausführliche Beschreibung zur Geschichte

und Bedeutung

dieser Landschaft. [date

of access: 19.01.12]

Bedeutung

dieser Landschaft. [date

of access: 19.01.12]

Die Badlands

(nomen est omen) sind extrem gestörte, besonders erodierte

Landschaften, oft als Folge überhöhter Nutzung. Schädigung

und Zerstörung der bodenschützenden Vegetation durch Ackerbau

oder übermässigen Viehtritt. Dies hat hier zu verheerenden

Overland Flows mit einerseits tiefen Zerschneidungen der

Landschaft und flächenhaften Bodenabtragungen geführt.

Kilometerlange Erosionsschluchten in morphologisch weichen Lockersedimenten

(in Steppengebieten Zentralasiens mehrere hundert Meter tief in

den Lössgebieten!) machen die Gebiete für die Landwirtschaft

und teilweise sogar als Weideflächen unbrauchbar.

Besonders betroffen

sind bzw. waren die Great Plains zwischen dem Fuss der Rocky

Mountains und dem Missouri und die Staaten Nord- und Süd-Dakota,

Nebraska, Kansas, Oklahoma und Texas (nach

Mensching 1990, S. 67).

"Die Zerstörung

der Vegetationsdecke bei einem durch Starkregen gekennzeichneten

semiariden Klima und die nicht angepassten Nutzungsmethoden sowohl

in der Tierhaltung als auch beim Weizenanbau, z.T. mit Dry-Farming-Feldern,

bringen solche Badland-Formen verstärkt hervor" (Mensching,

ibid). Der von Mensching verwendete Begriff "Desertifikation"

wird von Schultz (2000, S. 413/414)

und von Müller-Hohenstein (1993, zit.

von Schultz) für derartige Landdegradationen abgelehnt,

da es sich hier nicht um einen Prozess handelt, bei dem tatsächlich

eine Wüste entsteht. Tatsächlich regenerieren solche Landschaften

sehr schnell (wie dies übrigens vom Verfasser dieser Seiten

auch in den Savannenlandschaften Madagaskars beobachtet wurde),

wenn in den betroffenen Gebieten die übermässige Nutzung

eingestellt wird.

Zu

den ökologischen Folgen der Weidewirtschaft und grossflächigen

Tierhaltung schreibt Zu

den ökologischen Folgen der Weidewirtschaft und grossflächigen

Tierhaltung schreibt  D.

Pimentel (1997) von der Cornell University: D.

Pimentel (1997) von der Cornell University:

- Livestock

is directly or indirectly responsible for much of the soil erosion

in many countries.

- On U.S.

lands where grain feed is produced, soil loss averages 13 tons

per hectare/a.

- Due to the

vegetation cover pasture lands are eroding at a lower space, at

an average of 6 tons/a.

- But erosion

may exceed 100 tons on severely overgrazed pastures, and 54% of

U.S. pasture land is being overgrazed

Zu

den weitreichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen

dieser verfehlten Weide- und Landwirtschaft (inkl. Industrialisierung

der Landwirtschaft) nach extremen Dürrejahren und Missernten

zu Beginn der 1930er Jahre finden Sie in John

Steinbecks gesellschaftskritischen Roman "Früchte

des Zorns" (1939) viele Hinweise. Zu

den weitreichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen

dieser verfehlten Weide- und Landwirtschaft (inkl. Industrialisierung

der Landwirtschaft) nach extremen Dürrejahren und Missernten

zu Beginn der 1930er Jahre finden Sie in John

Steinbecks gesellschaftskritischen Roman "Früchte

des Zorns" (1939) viele Hinweise.

Ursache der

ausgeprägten Dürrejahre waren übrigens Klima-Anomalien

im Südpazifik, heute bekannt als das  El

Niño - Phänomen, welches sich auf weite Bereiche

des mittleren Westens der USA auswirkte, die Landschaften austrocknen

und zur "Staubschüssel", eben "dust bowl",

werden liess. El

Niño - Phänomen, welches sich auf weite Bereiche

des mittleren Westens der USA auswirkte, die Landschaften austrocknen

und zur "Staubschüssel", eben "dust bowl",

werden liess.

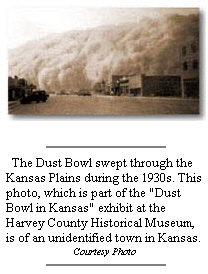

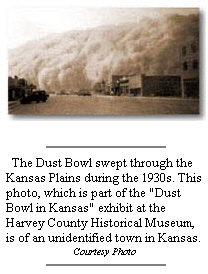

Abb. B3-11 (rechts):

Abb. B3-11 (rechts):

Badlands

[URL:

http://www.auswandern.us/badlands.html

; date

of access: 25.03.04]

Neben Erosionen

durch heftige Regelfälle, treten wegen der Vegetationsdegradation

auch Auswehungen des Oberbodens auf, so dass es oft zu grossflächigen

Sandstürmen (Dust Bowls vgl.

Abb. links!) mit verheerenden Auswirkungen kommen kann.

Z.B.

sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"

in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.

Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt

sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000

Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."

(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,

S. 69). Z.B.

sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"

in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.

Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt

sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000

Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."

(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,

S. 69).

Zusammenfassend

kann gesagt werden, dass die schweren Degradationen die Folge von

Missmanagement im Trockengebiet sowohl im Regenfeldbau als

auch im Bewässerungsfeldbau waren. "Als Folge dieser Degradation

schätzt man einen Abtrag von "4,8 tons per acre in Nebraska"

sowie von 14,0 tons per acre durch Winderosion" (aus

Mensching 1990, S. 69).

Abb. B3-12:

Abb. B3-12:

Dust Bowl (Dust storm approaching

Stratford, Texas Dust bowl surveying in Texas Image ID: theb1366,

Historic C&GS Collection, Location: Stratford, Texas, Photo

date: April 18, 1935, Credit: NOAA George E. Marsh Album)

[date

of access: 25.03.04, Beitrag mittlerweile offline]

Gegenmassnahmen waren:

- Soil Conservation

Act 1935

- Bildung

des Soil Conservation Service 1935

- Gründung

des Civil Conservation Corps

- Entwicklung

des Conservation Reserve Program

sowie

- No Tillage

- Contour

Ploughing

- Wind Breaks

- Strip Cropping

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Aktuelle

& historische Nutzung, Flora, Vegetation, Fauna und Naturschutz: |

| |

|

| |

-

Bison grazing patterns on seasonally burned tallgrass prairie

Bison grazing patterns on seasonally burned tallgrass prairie

-

Vegetation of Wisconsin,

Vegetation of Wisconsin,  sehr umfangreiches Material zu allem, was mit Prärie zu

tun hat, von Virginia Kline (UW-Madison Botany Department

Photo Collection by Dr. Virginia Kline, Emeritus Ecologist-UW

Arboretum)

sehr umfangreiches Material zu allem, was mit Prärie zu

tun hat, von Virginia Kline (UW-Madison Botany Department

Photo Collection by Dr. Virginia Kline, Emeritus Ecologist-UW

Arboretum)

-

50 Years of Change in Illinois Hill Prairies by Kenneth R. Robertson,

Mark W. Schwartz, Jeffrey W. Olson, Brian K. Dunphy, and H. David

Clarke - Center for Biodiversity - Illinois Natural History Survey

50 Years of Change in Illinois Hill Prairies by Kenneth R. Robertson,

Mark W. Schwartz, Jeffrey W. Olson, Brian K. Dunphy, and H. David

Clarke - Center for Biodiversity - Illinois Natural History Survey

-

University

of Wisconsin - Prairie Restoration Campus Resources, Books/Background

Reading

University

of Wisconsin - Prairie Restoration Campus Resources, Books/Background

Reading

-

The

Tallgrass Prairie - Prairie Restoration The

Tallgrass Prairie - Prairie Restoration

[Alle Links aktualisiert am 19.01.12, tw mittlerweile offline]

|

| |

|

| |

Wesentliches

Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains

mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.

Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu

Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden

verantwortlich.

Wesentliches

Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains

mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.

Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu

Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden

verantwortlich.  Bedacht

werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem

aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema

"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)

- aber auch aus den USA, stark subventioniert

wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen

Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten

Länder (sogenannten Entwicklungsländern)

geworden ist.

Bedacht

werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem

aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema

"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)

- aber auch aus den USA, stark subventioniert

wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen

Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten

Länder (sogenannten Entwicklungsländern)

geworden ist.

"Prairies-

these are the grasslands in North America.

"Prairies-

these are the grasslands in North America.

Z.B.

sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"

in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.

Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt

sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000

Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."

(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,

S. 69).

Z.B.

sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"

in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.

Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt

sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000

Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."

(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,

S. 69).