| |

|

|

|

|

|

Extremwüste

Sahara - Beispiele für Marslandschaften auf

der Erde |

| |

|

| |

Die

Sahara im Osten Nordafrikas,

genannt 'Libysche Wüste' oder

'Western Desert of Egypt', ist eines der

trockensten Gebiete der Erde. Die

Sahara im Osten Nordafrikas,

genannt 'Libysche Wüste' oder

'Western Desert of Egypt', ist eines der

trockensten Gebiete der Erde.

Es

wird geprägt von Gebirgs- bzw.  Steinwüsten

(Hammada), Steinwüsten

(Hammada),  Kieswüsten

(Serir) und Kieswüsten

(Serir) und  Sandwüsten

(Erg), die den kleinsten Teil bedecken (für

die gesamte Sahara etwa 20%). Ihr fast regenloser

Kern liegt im südwestlichen Bereich der "Western

Desert" Ägyptens. Dieser zentrale Teil

der Sahara ist wegen seiner extrem schweren Zugänglichkeit

erst relativ spät ins Blickfeld der wissenschaftlichen

Forschung geraten. Die dort vorherrschenden Landschaftsformen

dienten der NASA

zur Vorbereitung ihrer Marsmissionen. Sandwüsten

(Erg), die den kleinsten Teil bedecken (für

die gesamte Sahara etwa 20%). Ihr fast regenloser

Kern liegt im südwestlichen Bereich der "Western

Desert" Ägyptens. Dieser zentrale Teil

der Sahara ist wegen seiner extrem schweren Zugänglichkeit

erst relativ spät ins Blickfeld der wissenschaftlichen

Forschung geraten. Die dort vorherrschenden Landschaftsformen

dienten der NASA

zur Vorbereitung ihrer Marsmissionen.

Abb.

D2-10/01 (rechts): Abb.

D2-10/01 (rechts):

Nordöstlicher  Gilf

Kebir mit dem Gilf

Kebir mit dem  'Contrast

Wadi' - Blick nach NO. 'Contrast

Wadi' - Blick nach NO.

Erste

konkrete Vorstellungen von der Wüste,

speziell der Sahara, wurden wesentlich

geprägt von Expeditionsberichten des 19.

Jahrhunderts (siehe unten!). Diese Berichte stellten

die Basis dar für alle weiteren wissenschaftlichen

Untersuchungen.

Nicht

vergessen werden darf in diesem Zusammenhang auch

der ungarische Wüstenforscher  László

Ede Almásy (1895-1951). Sein Name

gelangte wieder in das öffentliche Bewusstsein

- romantisch verklärt - durch den Hollywood-Film László

Ede Almásy (1895-1951). Sein Name

gelangte wieder in das öffentliche Bewusstsein

- romantisch verklärt - durch den Hollywood-Film

"Der

englische Patient". In den 20er und 30er

Jahren unternahm er mehrere Expeditionen in die

Libysche Wüste mit Kaftfahrzeugen, aber auch

mit einem Leichtflugzeug. Er besuchte mehrmals

die Region um Uweinat und den "Der

englische Patient". In den 20er und 30er

Jahren unternahm er mehrere Expeditionen in die

Libysche Wüste mit Kaftfahrzeugen, aber auch

mit einem Leichtflugzeug. Er besuchte mehrmals

die Region um Uweinat und den  Gilf

Kebir (Gilf el-Kebir), von dem er die ersten

Karten anfertigte (u.a. wurden von ihm Akazienbestände

erwähnt, Török,

Z., 1997), und wo er 1933 auch prähistorische

Felsbilder, z.B. Gilf

Kebir (Gilf el-Kebir), von dem er die ersten

Karten anfertigte (u.a. wurden von ihm Akazienbestände

erwähnt, Török,

Z., 1997), und wo er 1933 auch prähistorische

Felsbilder, z.B. "Die

Schwimmer" entdeckte [date

of access: 04.12.11]. Almásy

publizierte mehrere

Bücher über seine Expeditionen.

"Die

Schwimmer" entdeckte [date

of access: 04.12.11]. Almásy

publizierte mehrere

Bücher über seine Expeditionen.

Daneben

entstand auch ein verklärtes Bild von

der Wüste, ein Mythos, der sich wohl

belletristisch am stärksten durch Antoine

de Saint-Exupérys "Der Kleine Prinz"

verbreitete. (Saint-Exupéry,

A. de 1943: "Le Petit Prince".- New

York. / Saint-Exupéry,

A. de 2000:

"Der

Kleine Prinz", 56. Aufl. - Karl-Rauch-Verlag,

Düsseldorf). 1935 stürzte Saint-Exupéry

mit seinem Flugzeug zusammen mit dem Mechaniker

Prévot über der ägyptischen Wüste

ab und wurde nach 5 Tagen von einer Nomadenkarawane

gefunden. Leseprobe:

"Ich

blieb [...] allein [...], bis ich vor sechs

Jahren einmal eine Panne in der Wüste

Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt

gegangen. Und da ich weder einen Mechaniker

noch Passagiere bei mir hatte, machte ich

mich ganz allein an die schwierige Reparatur.

Es war für mich eine Frage auf Leben

und Tod. Ich hatte für kaum acht Tage

Trinkwasser mit.

Am

ersten Tag bin ich also im Sand eingeschlafen,

tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend

entfernt. Ich war viel verlassener als ein

Schiffbrüchiger auf einem Floss mitten

im Ozean. Ihr könnt euch daher meine

Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch

eine kleine seltsame Stimme mich weckte:

'Bitte ... zeichne mir ein Schaf!' - 'Wie

bitte?' - 'Zeichne mir ein Schaf ...' - Ich

bin auf die Füsse gesprungen, als wäre

der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die

Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah

ich ein kleines, höchst ungewöhnliches

Männchen, das mich ernsthaft betrachtete.

(S.9f) [Es war der Kleine Prinz] ...

Er

war müde. Er setzte sich. Ich setzte

mich neben ihn. Und nach einem Schweigen sagte

er noch: 'Die Sterne sind schön, weil

sie an eine Blume erinneren, die man nicht

sieht ...'

Ich

antwortete: 'Gewiss', und betrachtete schweigend

die Falten des Sandes unter dem Mond. 'Die

Wüste ist schön', fügte er

hinzu.

Und

das ist wahr. Ich habe die Wüste immer

geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne.

Man sieht nichts. Man hört nichts. Und

währenddessen strahlt etwas in der Stille.

'Es

macht die Wüste schön', sagte der

Kleine Prinz, 'dass sie irgendwo einen Brunnen

birgt.' Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle

Leuchten plötzlich zu verstehen."

(S.76f)

Textausschnitt

übernommen aus: Herbert

Popp (2001) Die Wahrnehmung der Sahara - Stereotype

über eine Wüstenregion und ihre touristische

Vermarktung.- Praxis Geographie, Juli-August 7/8:

4-9.

|

| |

|

| |

|

|

Die

Sahara wird von der Wissenschaft 'entdeckt' |

| |

|

| |

Bereits

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Flora NW-Afrikas

von dem schwedischen Naturforscher Pehr Forsskål,

eines Schülers Carl von Linnés, auf

seiner "Arabischen Reise" (1761-1769)

intensiv untersucht und in der "Flora

Aegyptiaco-Arabica" (1775) beschrieben.

Viele Taxa dieses Raumes sind daher mit seinem

Namen verbunden (vgl. Bereits

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Flora NW-Afrikas

von dem schwedischen Naturforscher Pehr Forsskål,

eines Schülers Carl von Linnés, auf

seiner "Arabischen Reise" (1761-1769)

intensiv untersucht und in der "Flora

Aegyptiaco-Arabica" (1775) beschrieben.

Viele Taxa dieses Raumes sind daher mit seinem

Namen verbunden (vgl.  Artenliste). Artenliste).

Detaillierte

geografische und floristische Kenntnisse über

die Libysche Wüste erbrachte die mehrmonatige,

von Gerhard

Rohlfs (1831–1896) geführte Expedition,

in die bisher weitgehend unbekannten Landschaften

südlich der Qattara-Depression.

Zu den Teilnehmern der damals mit Kamelen und

teilweise zu Fuss durchgeführten Unternehmung

gehörte auch der verdienstvolle Berliner

Botaniker Paul Friedrich August Ascherson(1834

–1913). Als Kustos am Berliner Botanischen

Museum widmete er sich vor allem der Botanik und

der speziellen Pflanzengeografie.

Während

der Expedition"wurde die Kleine Während

der Expedition"wurde die Kleine  Oase

[Dakhla] aufgenommen– 1875 veröffentlichte

Ascherson[in dem Expeditionsbericht]

die erste exakte Karte dieses Gebiets – und

die Oasen Dachel [Dakhla], Farafrah und Baharije

erkundet. 1887 veröffentlichte er in einem

Vorbericht

die botanischenErgebnisse der Expedition in der

Botanischen Zeitung. Oase

[Dakhla] aufgenommen– 1875 veröffentlichte

Ascherson[in dem Expeditionsbericht]

die erste exakte Karte dieses Gebiets – und

die Oasen Dachel [Dakhla], Farafrah und Baharije

erkundet. 1887 veröffentlichte er in einem

Vorbericht

die botanischenErgebnisse der Expedition in der

Botanischen Zeitung.

[Zehn

Jahre nach der Expedition mit dem Afrikaforscher

Rohlfs, im Jahre]1876 leitete er gemeinsam

mit dem Naturwissenschaftler Georg August Schweinfurth

(1836–1925) eine Expedition in die ägyptische

Thomaswüste; beide verfassten als Ergebnis

dieser Reise die »Illustrations de la flore

d'Egypte«, die 1887 und 1889 in Kairo herauskamen."

(Fischer

1998: 54/55)

|

| |

|

|

Beginn

der ökologischen Forschung in der Wüste |

| |

|

| |

Etwa

zeitgleich mit botanischen Erkundungen von Ascherson

und Schweinfurth begannen autökologische

Studien an Wüstenpflanzen in der Region um

Kairo. Mit den Arbeiten von Georg

Volkens (1887) und Otto

Stocker (1926-28) wurden erstmals ökophysiologische

Messungen unter unterschiedlichen edaphischen

und klimatischen Verhältnissen dieses extremen

Lebensraumes durchgeführt. Diese Studien

wurden später von ägyptischen Wissenschaftlern

wieder aufgegriffen und weitergeführt (z.B.

von Abd

el Rahman, K.H.

Batanouny) Etwa

zeitgleich mit botanischen Erkundungen von Ascherson

und Schweinfurth begannen autökologische

Studien an Wüstenpflanzen in der Region um

Kairo. Mit den Arbeiten von Georg

Volkens (1887) und Otto

Stocker (1926-28) wurden erstmals ökophysiologische

Messungen unter unterschiedlichen edaphischen

und klimatischen Verhältnissen dieses extremen

Lebensraumes durchgeführt. Diese Studien

wurden später von ägyptischen Wissenschaftlern

wieder aufgegriffen und weitergeführt (z.B.

von Abd

el Rahman, K.H.

Batanouny)

Die

innovative Verwendung von Kraftfahrzeugen ermöglichte

in den 20er und 30er Jahren weite Erkundungsfahrten

durch die Western Desert bis in den Nordsudan

und brachte erste Einsichten in die Landschafts-

und Vegetationsverhältnisse der Ost-Sahara,

die allerdings in botanischer Hinsicht und in

Anbetracht der Grösse des Gebietes eher anekdotisch

blieben. Die

innovative Verwendung von Kraftfahrzeugen ermöglichte

in den 20er und 30er Jahren weite Erkundungsfahrten

durch die Western Desert bis in den Nordsudan

und brachte erste Einsichten in die Landschafts-

und Vegetationsverhältnisse der Ost-Sahara,

die allerdings in botanischer Hinsicht und in

Anbetracht der Grösse des Gebietes eher anekdotisch

blieben.

Mit

der Gründung eines Lehrstuhls für Botanik

an der Cairo University 1925 und der Einrichtung

des Herbariums wurde unter Gunnar und Vivi

Täckholm die floristische Inventarisierung

des Niltals und der umliegenden Wüstengebiete

in Ägypten und seinen Nachbarstaaten fortgeführt

und intensiviert. Die auf diesen Arbeiten fussende

Herausgabe der "Flora

of Egypt", deren erster Teil 1941 veröffentlicht

wurde, ermöglichte dann erst die weitere

vegetationskundliche und ökologische Forschung

in dieser Region.

Auch

Wissenschaftler der TU-Berlin, damals aus dem

Institut für Angewandte Botanik, trugen bereits

in den 50er Jahren mit ihren umfangreichen pflanzenphysiologischen

Untersuchungen wesentlich zum Verständnis

der Überlebensstrategien von Wüstenpflanzen

bei. Zu nennen ist hier vor allem Prof. Ulrich

Berger-Landefeldt, welcher mehrere Beiträge

zur "Ökologie der Pflanzen nordafrikanischer

Salzpfannen" publizierte.

|

| |

|

| |

|

|

Die

erste Gliederung aus ökologischer Sicht: Habitat-Typen |

| |

|

| |

Die

ökologischen Arbeiten in Ägypten der 50er

und frühen 60er Jahre waren von Mohammed

Kassas und seiner angelsächsisch geprägten

ökosystemaren Sichtweise beeinflusst. Erstmals

wurde versucht, die Teillandschaften der Western

(und Eastern) Desert, soweit bekannt, unter ökologischen

Gesichtspunkten zu charakterisieren und gemeinsame

Habitat-Typen und deren besondere Umweltbedingungen

zu definieren. |

| |

|

| |

|

|

Vegetationsökologische

Forschung und pflanzensoziologische Erfassung |

| |

|

| |

Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches

69, wesentlich initiiert von dem Geologen

Prof.

E. Klitzsch, mit dem Titel "Geowissenschaftliche

Probleme Arider Gebiete - Geologie, Ressourcen

und Nutzungsmöglichkeiten" (SFB 69

ab 1981 an der  TU-Berlin)

führten die Teilprojekte B6 (Ökologische

Karten der Ostsahara zur Bewertung von Landnutzungen),

B7 (Vergleich von Genese und Dynamik typischer

Ökosysteme der Halbwüste und Vollwüste)

und B8 (Optimierung von Bewässerungsverfahren,

des Wasserverbrauchs landwirtschaftlicher Kulturpflanzen

und des Düngemitteleinsatzes im Bewässerungs-

und Trockenfeldbau) umfangreiche Untersuchungen

durch.

TU-Berlin)

führten die Teilprojekte B6 (Ökologische

Karten der Ostsahara zur Bewertung von Landnutzungen),

B7 (Vergleich von Genese und Dynamik typischer

Ökosysteme der Halbwüste und Vollwüste)

und B8 (Optimierung von Bewässerungsverfahren,

des Wasserverbrauchs landwirtschaftlicher Kulturpflanzen

und des Düngemitteleinsatzes im Bewässerungs-

und Trockenfeldbau) umfangreiche Untersuchungen

durch.

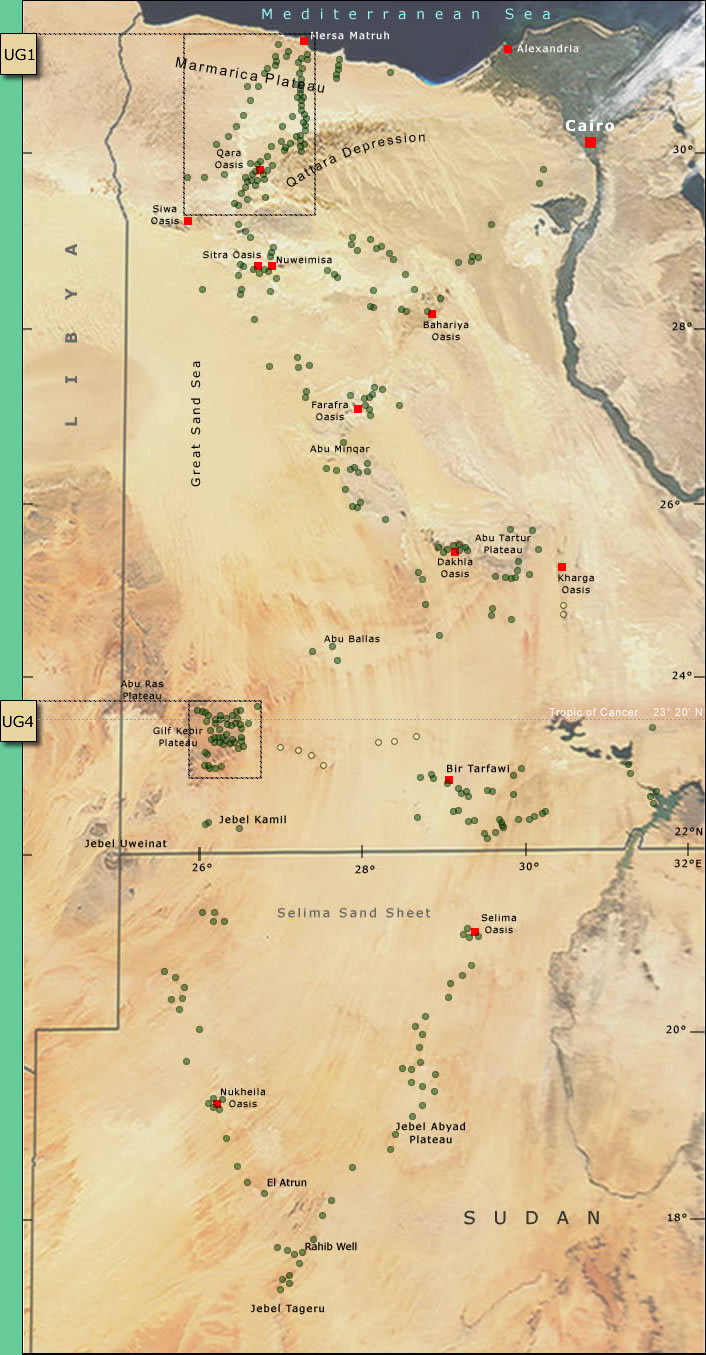

Abb.

D2-10/02

(rechts): Abb.

D2-10/02

(rechts):

Projektgebiet und Forschungsreisen. Ausschnitt

bitte anklicken!

|

| |

|

| |

|

| |

An

den drei Teilprojekten war wesentlich das  Institut

für Ökologie der TU-Berlin beteiligt.

Vegetationsökologische Untersuchungen wurden

unter der Leitung von Prof. Bornkamm durchgeführt.

Die Forschungsreisen reichten von der Mittelmeerküste

N-Ägyptens bis in das Gebiet des nördlichen

Sudan (vgl. Abb. rechts oben!). Für die Expeditionen

stand ein bestens ausgerüsteter Fahrzeugpark

zur Verfügung, der es ermöglichte, auch

abgelegene und schwer zugängliche Bereiche

der "Western Desert" sicher zu erreichen.

Institut

für Ökologie der TU-Berlin beteiligt.

Vegetationsökologische Untersuchungen wurden

unter der Leitung von Prof. Bornkamm durchgeführt.

Die Forschungsreisen reichten von der Mittelmeerküste

N-Ägyptens bis in das Gebiet des nördlichen

Sudan (vgl. Abb. rechts oben!). Für die Expeditionen

stand ein bestens ausgerüsteter Fahrzeugpark

zur Verfügung, der es ermöglichte, auch

abgelegene und schwer zugängliche Bereiche

der "Western Desert" sicher zu erreichen.

|

| |

|

| |

|

| |

Alle

Forschungsreisen wurden zusammen mit Bodenkundlern

unseres Instituts durchgeführt (Prof. Stahr,

Prof. Renger, Dr. Alaily u.a.). Damit standen

umfangreiche und detaillierte pedologische Informationen

für die Auswertung der vegetationsökologischen

Untersuchungen (Kehl

& Bornkamm, Stahr

et al.) zur Verfügung. Gemeinsam konnten

so für weite Teile der "Western Desert"

ökologische

Karten entwickelt werden. Alle

Forschungsreisen wurden zusammen mit Bodenkundlern

unseres Instituts durchgeführt (Prof. Stahr,

Prof. Renger, Dr. Alaily u.a.). Damit standen

umfangreiche und detaillierte pedologische Informationen

für die Auswertung der vegetationsökologischen

Untersuchungen (Kehl

& Bornkamm, Stahr

et al.) zur Verfügung. Gemeinsam konnten

so für weite Teile der "Western Desert"

ökologische

Karten entwickelt werden.

Abb.

D2-10/03

(rechts): Abb.

D2-10/03

(rechts):

Unsere

Fahrzeuge im SFB 69 "Geowissenschaftliche

Probleme Arider Gebiete" an der TU-Berlin.

|

| |

|

| |

|

| |

Traditionell

wurden Vegetationsgliederungen in Ägypten

und Sudan bis in die 70er Jahre hinein nach rangfreien,

sog. "community-types" vorgenommen (Kassas

et al., Ayyad

et al. ). Erst mit dem Beginn der Arbeiten

unter Reinhard Bornkamm und Mitarbeitern seit

1981 wurden systematisch Vegetationsaufnahmen

nach dem Br.-Bl. - System erhoben (vgl.

Karte unten mit den Aufnahmeorten). Traditionell

wurden Vegetationsgliederungen in Ägypten

und Sudan bis in die 70er Jahre hinein nach rangfreien,

sog. "community-types" vorgenommen (Kassas

et al., Ayyad

et al. ). Erst mit dem Beginn der Arbeiten

unter Reinhard Bornkamm und Mitarbeitern seit

1981 wurden systematisch Vegetationsaufnahmen

nach dem Br.-Bl. - System erhoben (vgl.

Karte unten mit den Aufnahmeorten).

Abb.

D2-10/04 (oben): Abb.

D2-10/04 (oben):

Reinhard Bornkamm am Z1 - noch unentschlossen

.....

|

| |

|

| |

Dabei

kommt Reinhard Bornkamm der Verdienst zu, integrativ

pflanzengeographische,

landschaftsökologische und pflanzenphysiologische

Methoden und Analysen miteinander verbunden zu

haben, gewöhnlich unter Feldbedingungen,

die von extremer Hitze, Anstrengung und oftmals

grossem Zeitdruck geprägt waren.

pflanzengeographische,

landschaftsökologische und pflanzenphysiologische

Methoden und Analysen miteinander verbunden zu

haben, gewöhnlich unter Feldbedingungen,

die von extremer Hitze, Anstrengung und oftmals

grossem Zeitdruck geprägt waren.

Schon

sehr bald nach Aufnahme der Geländearbeiten

war Reinhard Bornkamm zu der Überzeugung

gelangt, dass selbst die aridesten Teile dieser

Extremwüste nicht gänzlich ohne Leben

sind, sondern als Lebensräume mit - wenn

auch sehr einfachen - Ökosystemstrukturen

angesehen werden können (vgl. Schon

sehr bald nach Aufnahme der Geländearbeiten

war Reinhard Bornkamm zu der Überzeugung

gelangt, dass selbst die aridesten Teile dieser

Extremwüste nicht gänzlich ohne Leben

sind, sondern als Lebensräume mit - wenn

auch sehr einfachen - Ökosystemstrukturen

angesehen werden können (vgl.  Ökologische

Wüstentypen). Ökologische

Wüstentypen).

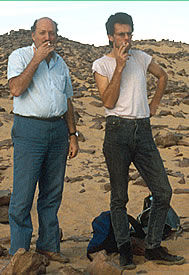

Abb.

D2-10/05 (links): Abb.

D2-10/05 (links):

Reinhard Bornkamm mit

Frank Darius bei wohlverdienter Zigaretten-Pause.

Abb.

D2-10/06 (rechts

unten): Abb.

D2-10/06 (rechts

unten):

Reinhard Bornkamm mit Harald Kehl, nach vielen

Kilometern absolut vegetationsloser Wüste

- endlich eine tote Stipagrostis entdeckt.

Seine

Veröffentlichungen hierzu (vgl. besonders

autochthone und allochthone Ökosysteme) sowie

die Arbeiten zur ersten pflanzensoziologischen

Gliederung für die Western Desert in

Ägypten, können sicher als Meilensteine

auf dem Gebiet der Wüstenökologie

allgemein und der Vegetationsgliederung speziell

der Ost-Sahara gelten. Zusammen mit dem ökologischen

Kartenwerk, in Zusammenarbeit mit den Kollegen

der Kartografie und geologischen Wissenschaften,

sind diese Arbeiten heute Grundlage jeglicher

vegetationsökologischer Forschung der "Western

Desert" in Ägypten, von der Mittelmeerküste

bis in den Randbereich des Sahel im nördlichen

Sudan. Seine

Veröffentlichungen hierzu (vgl. besonders

autochthone und allochthone Ökosysteme) sowie

die Arbeiten zur ersten pflanzensoziologischen

Gliederung für die Western Desert in

Ägypten, können sicher als Meilensteine

auf dem Gebiet der Wüstenökologie

allgemein und der Vegetationsgliederung speziell

der Ost-Sahara gelten. Zusammen mit dem ökologischen

Kartenwerk, in Zusammenarbeit mit den Kollegen

der Kartografie und geologischen Wissenschaften,

sind diese Arbeiten heute Grundlage jeglicher

vegetationsökologischer Forschung der "Western

Desert" in Ägypten, von der Mittelmeerküste

bis in den Randbereich des Sahel im nördlichen

Sudan.

Von

den Detailuntersuchungen sind besonders

die Arbeiten zwischen

|

| |

Eine Eine Auflistung

aller gefundenen Pflanzen-Arten (List of all species

determined in the framework of the research project)

- inkl. Angaben zum ChoroType, zur Lebensform, zu

den Fundorten und dem vorliegenden Herbarmaterial,

teilweise auch Fotografien der Arten am Standort

- ) finden Sie hier.

Auflistung

aller gefundenen Pflanzen-Arten (List of all species

determined in the framework of the research project)

- inkl. Angaben zum ChoroType, zur Lebensform, zu

den Fundorten und dem vorliegenden Herbarmaterial,

teilweise auch Fotografien der Arten am Standort

- ) finden Sie hier.

[1,1MB]

[1,1MB]

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

Das

Untersuchungsgebiet in Ägypten und NW-Sudan:

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

Abb.

D2-10/07: Abb.

D2-10/07:

Vegetationskundliche

und ökosystemare Aufnahmeorte von Reinhard

Bornkamm und seinen Mitarbeitern in Ägypten

und im NW-Sudan. Die Eintragungen sind noch nicht

vollständig, werden jedoch kontinuierlich erweitert.

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

Zitierte

und weitere Literatur: |

|

|

| |

Frühe

Publikationen zur Libyschen Wüste Frühe

Publikationen zur Libyschen Wüste |

| |

|

| |

Publikationen

von und mit Reinhard Bornkamm Publikationen

von und mit Reinhard Bornkamm |

| |

|

| |

Publikationen

aus dem Sonderforschungsbereich 69 (SFB

69 - kleine Auswahl ökologischer Publikationen) Publikationen

aus dem Sonderforschungsbereich 69 (SFB

69 - kleine Auswahl ökologischer Publikationen)

|

| |

|

| |

Weitere

Publikationen aus dem SFB 69 (hauptsächlich

in Berl. Geowiss. Abh., Verlag von Dietrich Reimer,

Berlin) Weitere

Publikationen aus dem SFB 69 (hauptsächlich

in Berl. Geowiss. Abh., Verlag von Dietrich Reimer,

Berlin) |

| |

|

| |

Publikationen

ägyptischer (u.a.) Wissenschaftler (kleine

Auswahl) Publikationen

ägyptischer (u.a.) Wissenschaftler (kleine

Auswahl) |

| |

|

| |

Weitere

Publikationen (kleine

Auswahl) Weitere

Publikationen (kleine

Auswahl) |

| |

|

| |

|

|

Internet Ressourcen

|

| |

|

| |

Kleine

Auswahl, wird lfd. erweitert Kleine

Auswahl, wird lfd. erweitert |

| |

|

|

Liste

aller gefundenen Pflanzen

|

| |

|

| |

Ägypten

und N-Sudan, inkl. tw. Fotos, Fundorte u. Details Ägypten

und N-Sudan, inkl. tw. Fotos, Fundorte u. Details |

| |

|

|

Landschaften

der Sahara und weitere interessante Informationen

|

| |

|

| |

Impressionen

aus Ägypten bis N-Sudan Impressionen

aus Ägypten bis N-Sudan |

| |

|

|

|

|

|

|