| |

|

|

|

|

|

Vegetationsökologie

Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)

|

| |

|

sEp

|

|

ZM18

|

|

|

|

S.

F3

|

|

|

Flora & Vegetation der

Immerfeuchten Tropen - Teil 2

|

|

|

| |

|

|

|

Artendiversität

und -verteilung |

| |

|

|

Generelle

Bedingungen und Biodiversität |

|

|

| |

Von

allen Ökosystemen besitzt der Immergrüne Tropische

Regenwald die höchste Artendiversität und "beheimatet

möglicherweise genauso viele Pflanzen- und Tierarten wie alle

anderen terrestrischen Biome zusammen. Innerhalb eines Hektars (=

10.000 m²) findet man nicht selten Von

allen Ökosystemen besitzt der Immergrüne Tropische

Regenwald die höchste Artendiversität und "beheimatet

möglicherweise genauso viele Pflanzen- und Tierarten wie alle

anderen terrestrischen Biome zusammen. Innerhalb eines Hektars (=

10.000 m²) findet man nicht selten  300 Baumarten [...]" (Campbell

1998, S. 1172). "Beispielsweise leben im 108 km²

grossen Nationalpark

300 Baumarten [...]" (Campbell

1998, S. 1172). "Beispielsweise leben im 108 km²

grossen Nationalpark  Santa

Rosa von Costa Rica rund 13.000 Insekten- und 400 [Wirbeltier-]

Vertebraten-Arten., gegenüber nur etwa 700 Pflanzenarten (Janzen

1987). Stork (1991) zählte auf zehn Bäumen eines Regenwaldes

auf Borneo wenigstens 3.000 Insektenarten (mit insgesamt 24.000

Individuen)." (Schultz 2000, S. 512/513) Santa

Rosa von Costa Rica rund 13.000 Insekten- und 400 [Wirbeltier-]

Vertebraten-Arten., gegenüber nur etwa 700 Pflanzenarten (Janzen

1987). Stork (1991) zählte auf zehn Bäumen eines Regenwaldes

auf Borneo wenigstens 3.000 Insektenarten (mit insgesamt 24.000

Individuen)." (Schultz 2000, S. 512/513)

Abb. F3-02:

Abb. F3-02:

Termiten

und Spinnerameise

"Es

bleibt aber festzustellen, dass es leichter ist, [auf einer definierten

Fläche] zehn verschiedene Arten zu finden, als beispielsweise

zehn Individuen einer Art!

Das gilt

nicht für die staatenbildenden Insekten wie Ameisen und

Termiten ..."

( aus "faszination-regenwald")

[date

of access: 30.09.05] Ameisen und Termiten (die übrigens

nicht verwandt sind) mit ca. 9.500 Arten kommen im Regenwald am

häufigsten vor. Ihre Biomasse soll etwa das Vierfache der vorkommenden

Vertebraten ausmachen.

Die hier abgebildete

Ameise (gelbe Spinnerameise / yellow crazy ant) kommt eher

in den Sommerfeuchten Tropen vor, wurde jedoch 1978 im Regenwald

des Atherton Tableland (Australien) gefunden und gehört zu

den hoch invasiven Arten. Herkunft: Afrika oder Asien. Vgl.

Sie "Global

Invasive Species Database - 100 of the Worst" [date

of access: 06.10.2005]

|

| |

|

|

Ameisen

tragen in den Tropen (und natürlich nicht nur dort) wesentlich

zur Strukturveränderung oberer Bodenhorizonte bei ( Ameisen

tragen in den Tropen (und natürlich nicht nur dort) wesentlich

zur Strukturveränderung oberer Bodenhorizonte bei ( Bioturbation

[date

of access: 19.03.13]) und sind wesentlich beteiligt an dem

Abbau organischen Materials. Als Beispiel soll die in den

Tropen und Subtropen Mittel- und Südamerikas heimische Bioturbation

[date

of access: 19.03.13]) und sind wesentlich beteiligt an dem

Abbau organischen Materials. Als Beispiel soll die in den

Tropen und Subtropen Mittel- und Südamerikas heimische  Blattschneiderameise

[date

of access: 19.03.13] genannt werden. Blattschneiderameise

[date

of access: 19.03.13] genannt werden.

Abb. F3-03:

Abb. F3-03:

Blattschneiderameisen

beim Transport von Blattteilen im Regenwald am Amazonas bei Leticia

(Kolumbien).

"Die

Ameisen können in Plantagen von Nutzpflanzen wie Zitruspflanzen,

Getreide, Kohlpflanzen, Wein, Obst, Kakao, Baumwolle, Kokospalmen

und vielen weiteren einen großen Schaden anrichten, denn eine

Kolonie kann pro Tag soviel Vegetation schneiden wie eine ausgewachsene

Kuh frisst. Jährlich erntet eine durchschnittliche Kolonie

Blattschneiderameisen 35 Tonnen Laub." ( Wikipedia,

[date

of access: 19.03.13]

). Wikipedia,

[date

of access: 19.03.13]

).

|

|

|

|

|

| |

- Die meisten

Pflanzen- und Tierarten konnten in den Strata

3 und 4 nachgewiesen werden. Bodenbewohnende Tiere sind

eher selten, was direkt mit dem geringen pflanzlichen Artenreichtum

korreliert. Besonders Säugetieren begegnet man daher auch

höchst selten.

- Wesentliche

Ursache für den hohen floristischen und faunistischen Artenreichtum

sind die ganzjährig optimalen Wuchs- bzw. Lebensbedingungen

und die Vielfalt ökologischer Nischen, vertikal und horizontal.

Abb. F3-04:

Abb. F3-04:

Grüner

Baumfrosch unten (Litoria xanthomera) Australien, Atherton Tableland,

Tropischer Regenwald), 1978,

Golden Mantella / Goldfröschcheen (Mantella aurantiaca),

links Mitte Mantella cf. aurantiaca cf. milotympanum und rechts

Mitte Mantella baroni (hoch giftig! - Alkaloide akkumuliert durch

Ameisen), alle O-Madagaskar, Tropischer Regenwald 1997 / 2001.

Ebenso

wie die hier genannten Arten der Gattung Mantella Madagaskars

mit ihren kräftigen Warnfarben, akkumuliert auch der i.d.R.

orange-schwarze mittelamerikanische Pfeilgiftfrosch (Dendrobates

pumilio) - siehe unten in einer epiphytischen

Bromelie! - das Gift der von ihm verspeisten Ameisen als Hautsekret.

Beide Gattungen sind nicht miteinander verwandt. Es handelt sich

hier also um ein gutes Beispiel für konvergente Evolution.

- "Von

den 250.000 weltweit bekannten Gefässpflanzenarten wachsen

etwa 170.000 (fast 70 Prozent) in den Tropen und Subtropen, die

meisten davon in den tropischen Regenwäldern.

- Die

höchste Pflanzenvielfalt, nämlich über 40.000 Arten,

konzentriert sich auf nur zwei Prozent der kontinentalen Erdoberfläche.

Dieser „Hotspot“ umfasst die Länder Kolumbien,

Ecuador und Peru. Besonders deutlich wird die auf die äquatorialen

Gebiete konzentrierte Artenvielfalt, wenn man sich die Untersuchungsergebnisse

aus fest abgesteckten Arealen vor Augen führt.

- Auf

den artenreichsten Regenwaldflächen gehört jeder zweite

Baum einer anderen Art an. So konnte der Botaniker Alwyn Gentry

auf einem 300 Hektar grossen Regenwaldstück nahe der peruanischen

Stadt Iquitos 300 Baumarten nachweisen (in ganz Deutschland sind

es gerade mal 30).

-

Besonders

augenfällig ist die Artenvielfalt der Insekten. Bereits

in einem Areal von der Grösse eines Fussballfeldes können

über 40.000 Arten vorkommen. Der peruanische Zoologe Gerardo

Lamas entdeckte in dem 55 Quadratkilometer grossen Tambopata-Reservat

im Einzugsgebiet des Río Madre de Dios über 1.200

Schmetterlingsarten. Besonders

augenfällig ist die Artenvielfalt der Insekten. Bereits

in einem Areal von der Grösse eines Fussballfeldes können

über 40.000 Arten vorkommen. Der peruanische Zoologe Gerardo

Lamas entdeckte in dem 55 Quadratkilometer grossen Tambopata-Reservat

im Einzugsgebiet des Río Madre de Dios über 1.200

Schmetterlingsarten.

- Die Insektengruppe

aber, deren Artenvielfalt die aller anderen weit in den Schatten

stellt, ist die Ordnung der Käfer (mit 40 % aller Insektenarten).

Weltweit sind bisher etwa 300.000 Arten beschrieben worden. Auch

hier verdeutlicht ein Vergleich die Konzentration des Artenreichtums

in den Tropen. In den Vereinigten Staaten und Kanada kennt man

bis heute etwa 24.000 Käferarten. In Panama rechnen Wissenschaftler

mit etwa 20.000 Arten auf einem Hektar!"

Source:

http://www.panguana.de

|

| |

|

| |

"Als der

Biologe Terry Erwin 1982 erstmals grosse Mengen von Insekten

in den Baumkronen Mittelamerikas sammelte - er spritzte das

natürliche Insektizid Pyrethrum in grossen Mengen in die Bäume

und bestimmte, was ihm entgegenfiel -, musste er die bisherige Schätzung

von drei Millionen Tier- und Pflanzenarten auf das Zehnfache erhöhen."

(Imke Ortmann, SdW, Okt. 2002, S. 110,

in der Buchrezension  Hallé,

Cleyet-Marrel & Ebersolt (2001) Mit

dem Luftschiff über den Wipfeln des Regenwaldes. - Ein Expeditionsbericht. Hallé,

Cleyet-Marrel & Ebersolt (2001) Mit

dem Luftschiff über den Wipfeln des Regenwaldes. - Ein Expeditionsbericht.

|

| |

|

| |

Neuere

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die immense Artenvielfalt

bzw. Artendiversität in Tropischen Regenwäldern sehr weit

zurück reicht. Nahm man früher an, Tropische Regenwälder

als solche seien etwa 2 (bis 20) Millionen Jahre alt, so kann heute

wohl davon ausgegangen werden, dass die Neuere

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die immense Artenvielfalt

bzw. Artendiversität in Tropischen Regenwäldern sehr weit

zurück reicht. Nahm man früher an, Tropische Regenwälder

als solche seien etwa 2 (bis 20) Millionen Jahre alt, so kann heute

wohl davon ausgegangen werden, dass die  artenreiche Pflanzenwelt dieses Vegetationstyps über 50

Millionen alt ist (d.h. bereits vor dem andauernden

artenreiche Pflanzenwelt dieses Vegetationstyps über 50

Millionen alt ist (d.h. bereits vor dem andauernden  Eiszeitalter

existiert hat!). Eiszeitalter

existiert hat!).

Es versteht

sich von selber, dass diese Formationen bzw. dieser Vegetationstyp

aufgrund der plattentektonisch sich verschiebenden Kontinente

mitnichten "mitwanderte", sondern sich jeweils in Abhängigkeit

von den klimatischen Bedingungen entwickelte. Mit anderen Worten:

Dort, wo heute Afrikas extreme Wüsten nördlich des Äquators

liegen, standen einmal tropische Regenwälder.

Für

den in Tropischen Regenwäldern besonders erfolgreichen Artbildungsprozess

wurden bisher globalklimatisch (durch pleistozäne Kaltzeiten)

bedingte Sippen-Separationen (Isolationen) angenommen. Die darauf

basierende "Rückzugstheorie" ( Für

den in Tropischen Regenwäldern besonders erfolgreichen Artbildungsprozess

wurden bisher globalklimatisch (durch pleistozäne Kaltzeiten)

bedingte Sippen-Separationen (Isolationen) angenommen. Die darauf

basierende "Rückzugstheorie" ( Refuge Theory) wird durch die o.g. aktuellen Untersuchungen

jedoch als alleinige Erklärung mittlerweile relativiert. Vgl.

Knapp, S. & J. Mallet (2003)

Refuge Theory) wird durch die o.g. aktuellen Untersuchungen

jedoch als alleinige Erklärung mittlerweile relativiert. Vgl.

Knapp, S. & J. Mallet (2003)

Refuting

Refugia? - Science, Vol 300, Issue

5616, 71-72 , 4 April 2003.

Refuting

Refugia? - Science, Vol 300, Issue

5616, 71-72 , 4 April 2003.

Dass die

sogenannte "Rückzugstheorie" jedoch für die

Artbildung eine überragende Rolle spielt, zeigen Anhuf

et al. (2006)  Paleo-environmental

change in Amazonian and African rainforest during the LGM.-

Palaeogeography, Palaeoclimatology,

Paleo-environmental

change in Amazonian and African rainforest during the LGM.-

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 239. 510-527.

Palaeoecology. 239. 510-527.

[last

date of access: 14.09.2019]

Abb. F3-05:

Abb. F3-05:

Die inselhafte Aufsplitterung (kontinentaler)

tropischer Regenwälder während des Maximums der letzten

Vereisung (LGM), ca. 18.000 radiocarbon

years , yr BP (Prance

1982, aus Schultz 2000: 496) bzw.

"new" Late Glacial Maximum (30-0.000 BP) der

Weichsel / Wisconsin - Eiszeit in Südamerika und Afrika .

Vgl. Sie dazu auch  Anhuf

et al. (2006) sowie die Seite Anhuf

et al. (2006) sowie die Seite  Die

Vegetationsgeschichte Afrikas.

Die

Vegetationsgeschichte Afrikas.

Zu

den aktuellen Folgen anthropogen bedingter Fragmentierung tropischer

Regenwälder Thailands haben Gibson et al. eine umfangreiche

Untersuchung vorgelegt: Zu

den aktuellen Folgen anthropogen bedingter Fragmentierung tropischer

Regenwälder Thailands haben Gibson et al. eine umfangreiche

Untersuchung vorgelegt:

Gibson

et al. (2013)  Near-Complete

Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest

Fragmentation.- Science 27 September 2013: Vol. 341 no.

6153 pp. 1508-1510. Near-Complete

Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest

Fragmentation.- Science 27 September 2013: Vol. 341 no.

6153 pp. 1508-1510.

Abstract:

"Tropical forests continue to be felled and fragmented

around the world. A key question is how rapidly species disappear

from forest fragments and how quickly humans must restore forest

connectivity to minimize extinctions. We surveyed small mammals

on forest islands in Chiew Larn Reservoir in Thailand 5 to 7 and

25 to 26 years after isolation and observed the near-total loss

of native small mammals within 5 years from <10-hectare (ha)

fragments and within 25 years from 10- to 56-ha fragments. Based

on our results, we developed an island biogeographic model and

estimated mean extinction half-life (50% of resident species disappearing)

to be 13.9 years. These catastrophic extinctions were probably

partly driven by an invasive rat species; such biotic invasions

are becoming increasingly common in human-modified landscapes.

Our results are thus particularly relevant to other fragmented

forest landscapes and suggest that small fragments are potentially

even more vulnerable to biodiversity loss than previously thought."

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Baumartenzahlen

pro Flächeneinheit: |

| |

|

| |

Wie oben

bereits kurz erwähnt, sind die Baumartenzahlen pro Flächeneinheit

(Artendiversität) in Tropischen Regenwäldern extrem hoch.

Dazu Schultz

(2000, S. 497/498), dessen Angaben bzgl. Baumarten-Diversität

die Werte von Campbell (1989, vgl. oben!)

nicht erreichen: "Allein die Baumartenzahlen können

auf über 100 pro Hektar steigen (von den häufigsten Baumarten

kommen oft nur zwei oder drei Exemplare vor). Zum

Vergleich: Laut Erhebungen von Lamprecht (1972) in Venezuela

betrugen sie einem regengrünen Feuchtwald 60, in einem regengrünen

Trockenwald 36 und in einem Dornbuschwald 11 (jeweils für Bäume

mit Brusthöhendurchmesser von ≥20cm);

die Zahlen für temperate Wälder liegen meist zwischen

10 und 20, für die Taiga noch niedriger."

|

| |

|

| |

Abb. F3-06:

Abb. F3-06:

Baumartenzahl/Fläche-Kurven für mehrere Regenwälder.

Für afrikanische Wälder 8 Erhebungen, sonst 1 bis 3 Erhebungen.

Danach sind die Baumartenzahlen je Hektar der Bäume mit DBH

> 10cm auf der Malayischen Halbinsel extrem hoch. (u.a. nach

Longman u. Jenik 1974, Stein 1989, Whitmore 1990, aus Schultz 2000,

S. 497).

Als Als

Faustregel

für den tropischen Regenwald gilt, dass jede Baumart etwa

einmal pro Hektar vertreten ist (einige Arten aber auch deutlich

häufiger). Daraus ergibt sich 100m als mittlerer Abstand zwischen

den Angehörigen einer Art. Dieser grosse Abstand schützt

vor exzessiver Ausbreitung von Schädlingen und Krankheitserregern

[...]. Im Unterschied zur Artendiversität der Fauna, die durch

die Vielfalt der Habitate begründet wird, kann die der Pflanzen

nicht auf eine entsprechende Vielfalt der für sie abiotischen

Standortbedingungen zurück geführt werden. Die Faustregel

für den tropischen Regenwald gilt, dass jede Baumart etwa

einmal pro Hektar vertreten ist (einige Arten aber auch deutlich

häufiger). Daraus ergibt sich 100m als mittlerer Abstand zwischen

den Angehörigen einer Art. Dieser grosse Abstand schützt

vor exzessiver Ausbreitung von Schädlingen und Krankheitserregern

[...]. Im Unterschied zur Artendiversität der Fauna, die durch

die Vielfalt der Habitate begründet wird, kann die der Pflanzen

nicht auf eine entsprechende Vielfalt der für sie abiotischen

Standortbedingungen zurück geführt werden. Die  vier

Grundressourcen, i.e. Licht, Luft, Wasser und Mineralstoffe,

variieren zwar; doch ist die Variationsbreite sicherlich viel geringer,

als dies zu fordern wäre, wollte man die Artendifferenzierung

insgesamt als Anpassung (Spezialisierung) an sie erklären. vier

Grundressourcen, i.e. Licht, Luft, Wasser und Mineralstoffe,

variieren zwar; doch ist die Variationsbreite sicherlich viel geringer,

als dies zu fordern wäre, wollte man die Artendifferenzierung

insgesamt als Anpassung (Spezialisierung) an sie erklären.

Noch am grössten

sind die  Unterschiede

beim Licht (nach Intensität und Spektralbereichen) in Bezug

auf die einzelnen Waldstockwerke. Der Einflussfaktor, obwohl für

die Waldökosysteme gewöhnlich nicht limitierend, zeigt

sich daran, dass die Diversität von Epiphyten

mit steigenden Jahresniederschlägen sehr schnell, die der grossen

Bäume schnell und die der Lianen

und krautigen Pflanzen mässig schnell zunimmt. 'For any

given neotropical plant community, diversity, at least of

1000 m² samples, Unterschiede

beim Licht (nach Intensität und Spektralbereichen) in Bezug

auf die einzelnen Waldstockwerke. Der Einflussfaktor, obwohl für

die Waldökosysteme gewöhnlich nicht limitierend, zeigt

sich daran, dass die Diversität von Epiphyten

mit steigenden Jahresniederschlägen sehr schnell, die der grossen

Bäume schnell und die der Lianen

und krautigen Pflanzen mässig schnell zunimmt. 'For any

given neotropical plant community, diversity, at least of

1000 m² samples,  can be accurately predicted from rainfall data'. (Harmelin-Vivien

u. Bourliére 1989, S. 179).

can be accurately predicted from rainfall data'. (Harmelin-Vivien

u. Bourliére 1989, S. 179).

Im Hinblick

auf die  Nährstoffversorgung

aus dem Boden scheinen die Zusammenhänge eher komplex.

Möglicherweise wird die Diversität durch Nährstoffarmut,

wie sie für viele Regenwaldgebiete charakteristisch ist, nicht

oder kaum eingeschränkt, solange diese nicht extrem ist. Nährstoffversorgung

aus dem Boden scheinen die Zusammenhänge eher komplex.

Möglicherweise wird die Diversität durch Nährstoffarmut,

wie sie für viele Regenwaldgebiete charakteristisch ist, nicht

oder kaum eingeschränkt, solange diese nicht extrem ist.

Neuere Forschungen

zeigen nun, dass es im Wesentlichen  biotische

Faktoren sein dürften, die die Artendiversität der

Pflanzen begründen: Die zu fordernde Vielfalt der Lebensbedingungen/

-räume wird durch die Vegetation über ihre biotische

Faktoren sein dürften, die die Artendiversität der

Pflanzen begründen: Die zu fordernde Vielfalt der Lebensbedingungen/

-räume wird durch die Vegetation über ihre  Gap-Phase-Dynamik

selbst geschaffen." Gap-Phase-Dynamik

selbst geschaffen."

|

|

|

|

| |

|

|

Krautschicht

auf Lichtungen: |

| |

|

| |

Die allgemein

und besonders im Waldesinneren  nur schwach ausgeprägte Krautschicht in intakten Immerfeuchten

Regenwäldern, ist im Bereich von Lichtungen dagegen

sehr üppig. Oft handelt es sich um

nur schwach ausgeprägte Krautschicht in intakten Immerfeuchten

Regenwäldern, ist im Bereich von Lichtungen dagegen

sehr üppig. Oft handelt es sich um  sehr hohe Stauden, die über 6 (8) m hoch werden.

Sie sind hier besonders stark vertreten!

sehr hohe Stauden, die über 6 (8) m hoch werden.

Sie sind hier besonders stark vertreten!

Im Abschnitt

"Der Tropische Regenwald im Profil" (vorige Seite!) werden

einige Arten der Krautschicht genannt, die auch bei uns als  Gewürze

oder Früchte, oder auch als Zierpflanzen etc. bekannt sind,

jedoch teilweise aus unterschiedlichen Erdteilen kommen. Gewürze

oder Früchte, oder auch als Zierpflanzen etc. bekannt sind,

jedoch teilweise aus unterschiedlichen Erdteilen kommen.

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

Verschiedene

Lebensformen |

|

|

|

|

Epiphyten

(grch.

epi = auf, über; phyton = Pflanze) |

| |

|

| |

Folgende

'Pflanzen'gruppen stellen wichtige Epiphyten oder Aufsitzerpflanzen:

- Farne,

- Bromeliaceen,

- Orchideen

(die Mehrzahl aller Orchideen lebt epiphytisch),

- Moose

(oft Blattepiphyten, sogen. Epiphyllen),

- Flechten

etc. (oft Blattepiphyten, sogen. Epiphyllen = auf

bzw. an Blättern haftende Organismen, z.B. Flechten, Algen,

Lebermoose sowie stickstoffbindende Bakterien und Blaualgen),

- Araceen

(Aronstabgewächse), z.B. verschiedene Philodendron-Arten,

- Algen

(oft Blattepiphyten, sogen. Epiphyllen),

- Schachtelhalme

und Bärlappe

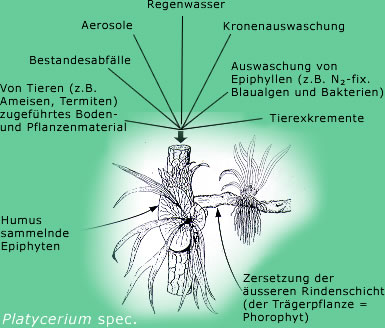

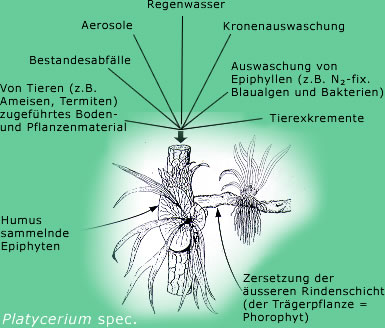

"Epiphyten

leben auf extrem nährstoffarmen Substraten, und

manche beziehen ihre Mineralstoffe ausschliesslich aus Regen und

Aerosolen sowie aus den sich zersetzenden äusseren Rindenschichten

ihrer Trägerbäume." "Epiphyten

leben auf extrem nährstoffarmen Substraten, und

manche beziehen ihre Mineralstoffe ausschliesslich aus Regen und

Aerosolen sowie aus den sich zersetzenden äusseren Rindenschichten

ihrer Trägerbäume."

(aus Schultz 2000, 502, vgl. auch Abb. unten!).

Weltweit können bisher über 30.000 epiphytisch lebende

Pflanzen nachgewiesen werden, wobei etwa die Hälfte in

der Neotropis beheimatet ist. Ihr Hauptverbreitungsgebiet sind die

Immerfeuchten Regenwälder sowie montanen Nebelwälder.

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

Beispielhaft

werden Farne,

Orchideen und Bromelien vorgestellt: Beispielhaft

werden Farne,

Orchideen und Bromelien vorgestellt: |

| |

|

| |

Platycerium

spec, Platycerium

spec,

Platycerium bifurcatum und Pl. superbum, Hirschgeweih-Farne

(Elkhorn und Staghorn Ferns), Tropische Regenwälder

Australiens (Atherton Tableland und Neu Guineas

Rainforest

Australia

Rainforest

Australia

[date of access: 30.09.05]

Abb. F3-07:

Abb. F3-07:

Herkunft von Wurzelsubstrat und Nährstoffen

für Epiphyten (Johansen 1974) am Beispiel von Platycerium

spec. (aus Schultz 2000, S.504,

leicht verändert)

Orchideen

als Epiphyten, Orchideen

als Epiphyten,

Die hier vorgestellten Orchideen sind unbestimmt, sie besitzen

Haft- und Luftwurzeln und i.d.R. verdickte Speicherorgane, kommen

zahllos in allen Immerfeuchten Tropischen Regenwäldern vor.

Faszination

Regenwald - Orchideen als Epiphyten

Faszination

Regenwald - Orchideen als Epiphyten

[date of access: 30.09.05]

Bromelien

als Epiphyten - Bromelien

als Epiphyten -

Bromelien (Ananas-Gewächse) kommen fast ausschliesslich

in der Neotropis (Regen- und Nebelwald) vor. Die hier vorgestellten

Bromelien sind unbestimmt. Br. besitzen Haft- und Luftwurzeln. Die

Blätter der Br. formen einen Trichter (Mikro-Teiche),

in dem sich Regenwasser, Mineralstoffe und Humusreste ansammeln.

Grosse Bromelien sollen auf diesem Wege bis zu zehn Liter Wasser

speichern können.

"In

die  [Trichter

mit den] Mikro-Teiche[n] wachsen dann die eigenen feinen

Wurzeln (Trichome) ein. Doch nicht nur die Wurzeln der Bromelien

finden sich im Trichter wieder. Jeder der Trichter bildet in Höhen

von bis zu 60 Metern einen [Trichter

mit den] Mikro-Teiche[n] wachsen dann die eigenen feinen

Wurzeln (Trichome) ein. Doch nicht nur die Wurzeln der Bromelien

finden sich im Trichter wieder. Jeder der Trichter bildet in Höhen

von bis zu 60 Metern einen  Mikrokosmos.

Pflanzen zersetzende Bakterien, Einzeller und Würmer bilden

das erste Glied der Mikrokosmos.

Pflanzen zersetzende Bakterien, Einzeller und Würmer bilden

das erste Glied der  Nahrungskette

im Trichter. Diese werden von Mückenlarven und anderen

Kleinstlebewesen gefressen, die ihrerseits wiederum von Wasserinsekten,

Kaulquappen und Fröschen erbeutet werden. Nahrungskette

im Trichter. Diese werden von Mückenlarven und anderen

Kleinstlebewesen gefressen, die ihrerseits wiederum von Wasserinsekten,

Kaulquappen und Fröschen erbeutet werden.  Bis

zu 250 verschiedene Tierarten halten sich in einer Bromelie auf. Bis

zu 250 verschiedene Tierarten halten sich in einer Bromelie auf.

Schliesslich

besuchen Vögel, Reptilien und kleine Säuger die Mikro-Teiche.

Mit ihren Exkrementen „düngen“ sie die Bromelien

- der Nährstoffkreislauf schliesst sich wieder.  Die

Mikro-Teiche der Bromelien sind ein klassisches Beispiel für

die komplexen ökologischen Interaktionen in tropischen Regenwäldern. Die

Mikro-Teiche der Bromelien sind ein klassisches Beispiel für

die komplexen ökologischen Interaktionen in tropischen Regenwäldern.

Die

Weibchen des mittelamerikanischen Pfeilgiftfroschs Dendrobates

pumilio transportieren ihre Larven auf dem Rücken einzeln

in Bromelientrichter [oder Heliconien] im Kronendach. Alle zwei

bis drei Tage besucht das Weibchen die Kaulquappen und legt unbefruchtete

Eier in die Bromelientrichter. Die Eier dienen den Larven als

Nahrung während der ersten Entwicklungsstadien, weil es in

den Bromelientrichtern zu Nahrungsmangel kommen kann." (Hervorhebungen

durch den Verfasser der Website) Die

Weibchen des mittelamerikanischen Pfeilgiftfroschs Dendrobates

pumilio transportieren ihre Larven auf dem Rücken einzeln

in Bromelientrichter [oder Heliconien] im Kronendach. Alle zwei

bis drei Tage besucht das Weibchen die Kaulquappen und legt unbefruchtete

Eier in die Bromelientrichter. Die Eier dienen den Larven als

Nahrung während der ersten Entwicklungsstadien, weil es in

den Bromelientrichtern zu Nahrungsmangel kommen kann." (Hervorhebungen

durch den Verfasser der Website)

Zitat aus: www.faszination-regenwald.de

© 2000-2005: Tom Deutschle und Dr. Bernhard Lohr

[date

of access: 04.10.05]

Abb. F3-08:

Abb. F3-08:

Dendrobates pumilio (Grösse 18

- 24 mm) in einer epiphytischen Bromelie. Diese Froschart taucht

in sehr verschiedenen Farbgebungen auf, von dunkelbraun über

grün bis gelb und rot (auch blaurot), auch hellblau, mit sehr

unterschiedlichen Haut-Zeichnungen. Obwohl sehr klein, können

die Rufe des Frosches im Regenwald über grosse Distanzen gehört

werden.

Abb. aus: Vivarium Concepts (angepasst)

- URL http://www.vivariumconcepts.com

[date

of access: 05.10.05 // Seite offline]

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Lianen

(Reben und Kletterpflanzen) |

| |

|

| |

Es wird davon

ausgegangen, dass über 2.500 Arten aus etwa 90 Pflanzenfamilien

zu der Lebens- und Wuchsform der Lianen (allgemein Kletterpflanzen,

speziell Spreizklimmer, Wurzelklimmer, Windenklimmer, Rankenklimmer

etc.) gehören.

90% aller

Lianenarten sind nach Schenk

(1893, aus Walter & Breckle 1984, S. 41) auf die Tropen

beschränkt.

Im

Gegensatz zu den bereits beschriebenen Im

Gegensatz zu den bereits beschriebenen  Hemi-Epiphyten

(die erst nach Etablierung in den oberen Waldstockwerken

mit ihren Wurzeln den Boden zu erreichen suchen), wurzeln Lianen

bereits von Anfang an im Boden und streben danach

mit ihren - häufig dünnen und biegsamen - Stengeln rasch

in die Höhe, um den ungünstigen Lichtverhältnissen

in den unteren Stockwerken des Regenwaldes zu entgehen. Hemi-Epiphyten

(die erst nach Etablierung in den oberen Waldstockwerken

mit ihren Wurzeln den Boden zu erreichen suchen), wurzeln Lianen

bereits von Anfang an im Boden und streben danach

mit ihren - häufig dünnen und biegsamen - Stengeln rasch

in die Höhe, um den ungünstigen Lichtverhältnissen

in den unteren Stockwerken des Regenwaldes zu entgehen.  Dabei

bilden sie wenig mechanisches Gewebe aus, nutzen andere Holzgewächse

als Stützen und erreichen so die Kronen der Bäume. Die

Strategie des Verzichts auf selbsttragende Stämme bei Einsparung

zu produzierender Biomasse in einem dichten Wald ist höchst

energieeffizient. Dabei

bilden sie wenig mechanisches Gewebe aus, nutzen andere Holzgewächse

als Stützen und erreichen so die Kronen der Bäume. Die

Strategie des Verzichts auf selbsttragende Stämme bei Einsparung

zu produzierender Biomasse in einem dichten Wald ist höchst

energieeffizient.

"Die

Sprossspitzen der Lianen halten sich dauernd im Kronenraum und wachsen

immer weiter [...] Sie können sich schliesslich an [und in]

den Kronen anderer Bäume festhalten, während der biegsame

Lianenstamm frei vom Kronenraum wie ein Seil in den Stammraum herunterhängt

oder teilweise abgleitet und am Boden liegt [...]. Auf diese Weise

kann ein Lianenstamm eine überraschend grosse Länge erreichen.

Bei der kletternden Palme  Calamus

wurde [...] eine Länge von 240 m gemessen!" (Walter

& Breckle 1984, S. 40). Calamus

wurde [...] eine Länge von 240 m gemessen!" (Walter

& Breckle 1984, S. 40).

Abb. F3-09:

Abb. F3-09:

Beispiele für Lianen und Epiphyten

aus dem Tropischen Regenwald Australiens (Atherton Tableland).

Die

Strategien der Kletterpflanzen zur Erreichung des Kronenraums

sind sehr unterschiedlich. Die

Strategien der Kletterpflanzen zur Erreichung des Kronenraums

sind sehr unterschiedlich.

(Die kurzen Definitionen wurden der Website von  Gregoire

Hummel 'Tropische Lebensformen und deren Anpassungen:

Lianen, Epiphyten, Epiphylle", Biologie der Uni Ulm, im Text

gekennzeichnet mit GH und Walter &

Breckle 1984, S. 40-41, im Text gekennzeichnet mit W&B,

entnommen. ): [date

of access: 14.10.05] Gregoire

Hummel 'Tropische Lebensformen und deren Anpassungen:

Lianen, Epiphyten, Epiphylle", Biologie der Uni Ulm, im Text

gekennzeichnet mit GH und Walter &

Breckle 1984, S. 40-41, im Text gekennzeichnet mit W&B,

entnommen. ): [date

of access: 14.10.05]

- Spreizklimmer:

"Dabei handelt es meist um Sträucher mit spreizenden

Zweigen. Zu dieser Gruppe gehört auch die o.g. kletternde

Palme

Calamus

mit ihren dünnen, stacheligen und zähen Stämmen,

die als "Rotang" bezeichnet werden [Verwendung:

äussere harte Teile als Wickelrohr, innere weiche Teile als

Peddingrohr]." (W&B) Calamus

mit ihren dünnen, stacheligen und zähen Stämmen,

die als "Rotang" bezeichnet werden [Verwendung:

äussere harte Teile als Wickelrohr, innere weiche Teile als

Peddingrohr]." (W&B)

"Diese Lianen breiten ihre Zweige, Dornen, Stacheln, Kletterhaare

seitlich derart aus, dass sie sich mit den Ästen der Trägerpflanzen

verstreben oder Widerhaken (Stachel) ausbilden und damit [normalerweise]

das Zurückrutschen verhindern.

Beispiel aus der Verwandtschaft des europäischen Adlerfarns

( Pteridium

aquilinum) gibt dessen tropische Abart. Dieser Farn wird 4

Meter hoch und verankert sich im Gebüsch durch steif spreizende

Wedelteile. Pteridium

aquilinum) gibt dessen tropische Abart. Dieser Farn wird 4

Meter hoch und verankert sich im Gebüsch durch steif spreizende

Wedelteile.

Brombeeren [Rubus - Lianen können in den Tropen NO-Australiens

armdick werden W&B] sind ein

Beispiel für Stacheln, die als Widerhaken eingesetzt werden."

(GH)

- Wurzelklimmer:

"Diese bilden Klammerwurzeln aus, die [...] wie Gurte

die Stämme der Trägerpflanzen umschlingen. Zu diesen

gehört auch die Orchidee

Vanilla

[siehe unten!] viele Araceen und die Pandanacee Freycinetia. Wurzelklimmer

sind auch Lianen, die sich durch Adventivwurzeln an der Rinde

der Trägerpflanzen festhalten, wie Efeu in Europa und einigen

Vitaceen in den Tropen."

(GH) Vanilla

[siehe unten!] viele Araceen und die Pandanacee Freycinetia. Wurzelklimmer

sind auch Lianen, die sich durch Adventivwurzeln an der Rinde

der Trägerpflanzen festhalten, wie Efeu in Europa und einigen

Vitaceen in den Tropen."

(GH)

- Windenklimmer:

"Diese Lianen beginnen ihr Leben als krautige Pflanzen

mit langen Internodien. Schon nach der Bildung des 2. Internodiums

kommt es zu einer kreisenden Nutationsbewegung. Sobald dabei eine

Stütze berührt wird (Thigmonastie), beginnt das Sichherumwinden,

dem eine immer festere Umklammerung und schliesslich die Verholzung

der Schlinge folgt." (GH)

"Sie entsprechen den bei uns angepflanzten Glyzinien (Wisteria

sinensis) und Aristolochia sipho." (W&B)

- Rankenklimmer:

"Höchste Stufe der Anpassung erreichen die echten

Rankenklimmer. Diese haben ihre Sprosse, Blätter bzw. Wurzeln

zu Kletterorganen (Ranken) umgewandelt. Die Ranken suchen durch

Nutation eine Stütze. Werden die Ranken gereizt (Thigmonastie),

beginnen diese mit einer Krümmungsbewegung und rollen sich

spiralig ein, wobei die Drehrichtung ein oder zweimal geändert

werden kann; eine Torsion der Halterung wird dadurch vermieden

ausserdem eine gefederte Aufhängung gewährleistet."

(GH)

|

| |

|

| |

Tropen:

Lianen des Regenwaldes -

Lose Zusammenstellung von holzigen Lianen des Immergrünen

Tropischen Regenwaldes. Tropen:

Lianen des Regenwaldes -

Lose Zusammenstellung von holzigen Lianen des Immergrünen

Tropischen Regenwaldes.

|

| |

|

| |

Vanilla

planifolia, Vanille

(Vanilla), Orchidee und Kletterpflanze der Tropischen Regenwälder,

kann bis 30 m lang werden, wird in Kultur an Gerüsten gezogen

(bis 3 m hoch), Heimat der Vanille ist das südliche Mexiko,

Guatemala und andere Länder Mittelamerikas, heute starker Anbau

in Madagaskar, Vanilla

planifolia, Vanille

(Vanilla), Orchidee und Kletterpflanze der Tropischen Regenwälder,

kann bis 30 m lang werden, wird in Kultur an Gerüsten gezogen

(bis 3 m hoch), Heimat der Vanille ist das südliche Mexiko,

Guatemala und andere Länder Mittelamerikas, heute starker Anbau

in Madagaskar,

Infos

zur Vanille aus dem Royal Botanic Garden - Kew [date

of access: 30.09.05]

Infos

zur Vanille aus dem Royal Botanic Garden - Kew [date

of access: 30.09.05]

|

| |

|

| |

Piper

nigrum -

Schwarzer Pfeffer (Black Pepper), Kletterpflanze der Immerfeuchten

Tropen Südindiens. Klettert ähnlich wie Efeu mit Haftwurzeln

an Stämmen bis 15 m Höhe. Heute allgemein weit verbreitet

in den Tropen. Die Pfefferpflanze liefert vom 7. Jahre an etwa 15

Jahre volle Ernten, ca. 2-6 t/ha (Franke 1976,

Nutzpflanzenkunde, S.368). Piper

nigrum -

Schwarzer Pfeffer (Black Pepper), Kletterpflanze der Immerfeuchten

Tropen Südindiens. Klettert ähnlich wie Efeu mit Haftwurzeln

an Stämmen bis 15 m Höhe. Heute allgemein weit verbreitet

in den Tropen. Die Pfefferpflanze liefert vom 7. Jahre an etwa 15

Jahre volle Ernten, ca. 2-6 t/ha (Franke 1976,

Nutzpflanzenkunde, S.368).

Botanik

Online, Biologie - Uni - Hamburg (Pfefferplantage

auf Borneo) [date

of access: 30.09.05]

Botanik

Online, Biologie - Uni - Hamburg (Pfefferplantage

auf Borneo) [date

of access: 30.09.05]

|

| |

|

| |

Piper

betle -

Betelpfeffer (Betel Pepper), Kletterpflanze der Immerfeuchten

Tropen Südindiens. Klettert mit sprossbürtigen Wurzeln

an Stämmen bis 15 m Höhe. "Für den Betelbissen

entscheidend sind die Blätter, in die ein Stück Betelsamen

(fälschlicherweise oft "Areca-Nuss" genannt) von Piper

betle -

Betelpfeffer (Betel Pepper), Kletterpflanze der Immerfeuchten

Tropen Südindiens. Klettert mit sprossbürtigen Wurzeln

an Stämmen bis 15 m Höhe. "Für den Betelbissen

entscheidend sind die Blätter, in die ein Stück Betelsamen

(fälschlicherweise oft "Areca-Nuss" genannt) von

Areca

catechu (der Betelnusspalme) zusammen mit Kalk und Gewürzen

eingewickelt wird. Die Blätter enthalten 0,6 - 1,2% ätherisches

Öl mit leicht scharfen Komponenten und prickelndem Geschmack;

sie enthalten aber keine Alkaloide. Heute allgemein weit verbreitet

in den Tropen und kultiviert. Wird von über 200 Millionen Menschen

genossen. (Franke 1976, Nutzpflanzenkunde,

S.327). Areca

catechu (der Betelnusspalme) zusammen mit Kalk und Gewürzen

eingewickelt wird. Die Blätter enthalten 0,6 - 1,2% ätherisches

Öl mit leicht scharfen Komponenten und prickelndem Geschmack;

sie enthalten aber keine Alkaloide. Heute allgemein weit verbreitet

in den Tropen und kultiviert. Wird von über 200 Millionen Menschen

genossen. (Franke 1976, Nutzpflanzenkunde,

S.327).

Botanik Online,

Biologie - Uni - Hamburg (Pfefferplantage auf

Borneo) [date

of access: 30.09.05 // Seite offline]

Botanik Online,

Biologie - Uni - Hamburg (Pfefferplantage auf

Borneo) [date

of access: 30.09.05 // Seite offline]

|

|

|

|

Weitere

Lianen-Arten:

- Entada

monostachya (Costa Rica und Panama)

- Bauhinia

guianensis (Costa Rica)

- Condylocarpon

guianense

- Calamus

longipinna, C. ciliaris (Rotang,

Rattan, Ratan oder Peddigrohr - das Flechtmaterial

-, Paläotropis, von Kamerun bis Neu Guinea), vermutlich die

artenreichste Palmengattung!

Wikipedia

Wikipedia

Hinweis

(Detail-Aufnahmen) Hinweis

(Detail-Aufnahmen)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Montane

Tropische Vegetation (Bergregenwälder) |

|

|

|

Der

Regenwald ist in seiner typischen Form i.d.R. bis zu einer Höhe

von 1.000 m ü.NN entwickelt (vgl. Tabelle Der

Regenwald ist in seiner typischen Form i.d.R. bis zu einer Höhe

von 1.000 m ü.NN entwickelt (vgl. Tabelle  "Typen

des Tropischen Regenwaldes"). Die Änderungen, die

sich darüber hinaus mit der Höhe ergeben, sind in der

folgenden Tabelle dargestellt. Wegen der relativ höheren Luftfeuchte

bei niedrigeren Temperaturen und weil sie oft in die Wolkenzone

ragen, ist die Wasserversorgung der Montanwälder sehr günstig,

was sich in der hohen Zahl von Epiphyten niederschlägt. "Typen

des Tropischen Regenwaldes"). Die Änderungen, die

sich darüber hinaus mit der Höhe ergeben, sind in der

folgenden Tabelle dargestellt. Wegen der relativ höheren Luftfeuchte

bei niedrigeren Temperaturen und weil sie oft in die Wolkenzone

ragen, ist die Wasserversorgung der Montanwälder sehr günstig,

was sich in der hohen Zahl von Epiphyten niederschlägt.

Floristisch

auffällig ist das vermehrte Auftreten von Baumfarnen und

das Zurückbleiben von Palmen in dieser kühleren Höhenlage.

Diese Wälder werden als Nebelwälder bezeichnet, wenn sie

sich in der Hauptwolkenzone befinden. Oberhalb dieser Zone treten

stärkere Trockenheiten auf. Floristisch

auffällig ist das vermehrte Auftreten von Baumfarnen und

das Zurückbleiben von Palmen in dieser kühleren Höhenlage.

Diese Wälder werden als Nebelwälder bezeichnet, wenn sie

sich in der Hauptwolkenzone befinden. Oberhalb dieser Zone treten

stärkere Trockenheiten auf.

|

|

|

|

|

|

Strukturelle

und physiognomische Änderungen tropischer Wälder mit der

Höhe: |

|

|

|

Tab. F3-01:

Tab. F3-01:

(nach Richards 1998, aus Manuskript Faensen-Thiebes 2002, stark verändert).

Höhenstufen in m. ü.NN (ca.): Lowland: 0 - 1.200, Lower

montane: 1.200 - 1.500, Upper montane: 1.500 - 3.000 und Subalpine:

3.000 - 3.500. |

|

|

|

| |

Formation

type |

|

Lowland

tropical

|

Lower

montane

|

Upper

montane

|

Subalpine

|

| Trees: |

|

| Height

(m) a |

25-45

(67) |

15-33

(37) |

15-18

(26) |

1,5-9

(15) |

| Buttresses |

Frequent,

often large |

Infrequent,

if present usually small |

Usually

none |

None |

| Leaves: |

|

| Size

b |

Mesophyll |

Mesophyll

and notophyll |

Microphyll

and notophyll |

Nanophyll

and microphyll |

| Drip-Tips: |

Common

in lower storeys |

Frequent

in lower storeys |

Usually

none |

None |

| Compound: |

Common |

Occasional |

Rare

or none |

Usually

none |

| Climbers: |

|

| Large

woody |

Numerous |

Few

or none |

Usually

none |

None |

| Small

or herbaceous |

Frequent |

Sometimes

abundant |

Frequent;

often epiphytic |

Few |

| Epiphytes: |

|

| Vascular |

Few,

except on large emergent trees |

Often

abundant |

Abundant |

Abundant |

| Bryophytes: |

Rather

scarce except near streams, etc. |

Abundant

but seldom forming thick masses |

Very

abundant; often forming thick blankets on trees |

Very

abundant |

|

|

|

|

a)

The heights are those of the 'canopy' (highest more or less continuous

layer of tree crowns). Heights of emergents are given in parentheses.

b) The 'predominant' size on Raunkiaer's classification as

modified by Webb; Source: based on Grubb & Tanner (1976). |

|

|

|

|

|

|

|

Charakterpflanzen

der Páramogürtel: |

|

|

|

Oberhalb

der subalpinen Stufe treten - wie in den Gebirgen der gemässigten

Breiten - Gebüschformationen auf. Diese ertragen das Klima besser,

das durch rasche Wechsel von nächtlicher Kälte zu täglicher

Hitze und durch geringere Niederschläge geprägt ist.

In dieser Zone, für die Vareschi (1980) den Namen Paramo

vorschlägt, treten sehr spezifische Pflanzentypen auf

(vgl. folgende Abbildung!). Oberhalb

der subalpinen Stufe treten - wie in den Gebirgen der gemässigten

Breiten - Gebüschformationen auf. Diese ertragen das Klima besser,

das durch rasche Wechsel von nächtlicher Kälte zu täglicher

Hitze und durch geringere Niederschläge geprägt ist.

In dieser Zone, für die Vareschi (1980) den Namen Paramo

vorschlägt, treten sehr spezifische Pflanzentypen auf

(vgl. folgende Abbildung!). |

|

|

|

|

|

|

|

Charakterpflanzen

der Páramogürtel: Charakterpflanzen

der Páramogürtel:

1.

Espeletia moritziana, Rosettenstaude (Asteraceae, Venezuelanische

Anden, 3.800 m),

2. Espeletia spec., Längsschnitt, Holzteil

schwarz,

3. Espeletia semiglobulata, Schopfbaum (Asteraceae,

Venezuela, Anden, 4.350 m),

vgl. auch: Páramo in Colombia,

Espeletia grandiflora  Smithsonian Institution [date

of access: 18.10.05 // Seite mittlerweile offline]

Smithsonian Institution [date

of access: 18.10.05 // Seite mittlerweile offline]

4. Senecio kenidendron (Asteraceae, Afrika, Kenia,

4.300 m),

5. Lomaria arborescens (Pterophyta, Blechnaceae,

Venezuela, Auyantepui, 2.400 m),

6. Senecio gardneri (Asteraceae, Afrika, Mt. Elgon,

3.900 m),

7. Puya raimondii (Bromeliaceae, Bolivien, 4.200

m),

8. Lobelia rhynchopetalum (Lobeliaceae, Afrika,

Semien-Gebirge, 3.600 m),

9. Lobelia telekii (Lobeliaceae, Afrika, Kenia,

4.200 m),

10. Lupinus alopecuroides (Leguminosae, Fabaceae,

Ecuador, Chimborazo, 4.800 m),

11. Echium bourgaeanum (Boraginaceae, Pik von Teneriffa,

2.200 m),

12. Plantago perrymondii (Plataginaceae, Venezuela,

Sierra Nevada, 3.600 m),

13. Ottoa oenanthoides (Umbelliferae, Venezuela,

Anden, 4.200 m),

14. Jamesonia canescens (Pteridaceae, Venezuela,

Anden, 4.150 m),

15. Alchemilla (Lachemilla) equisetiformis (Rosaceae,

Anden, 4.100 m),

16. Draba chionophylla (Cruciferae, venezolanische

Anden, Sierra Nevada, 4.800 m).

|

|

|

|

Abb. F3-10:

Abb. F3-10:

Typische Pflanzen der Páramogürtel, der Vegetationsstufe

in den Tropen oberhalb der Waldgrenze

(nach Vareschi 1980, aus Manuskript

Faensen-Thiebes 2002, verändert

und erweitert) |

|

|

|

|

| |

|

|

Hyperlinks

zum Thema: [date

of access: 14.10.05] |

|

|

| |

- Epiphyten

im Regenwald des Yasuni Parks am Amazonas (Ecuador), Orchidaceae,

Bromeliaceae, Gesneriaceae, Araceae, Cyclanthaceae und Farne und

viele andere, Fotos von

Nils

Köster, Botanik - Uni Bonn [Seite

mittlerweile offline] Nils

Köster, Botanik - Uni Bonn [Seite

mittlerweile offline]

- Diversity

of Vascular Epiphytes, S-America, von Venezuela bis Ecuador,

Botanik

- Uni Bonn [Seite

mittlerweile offline] Botanik

- Uni Bonn [Seite

mittlerweile offline]

- Epiphytes

- adaptations to an aerial habitat,

Royal

Botanic Garden Kew [Seite

mittlerweile offline] Royal

Botanic Garden Kew [Seite

mittlerweile offline]

- Epiphytes

in Tropical Rainforests,

mongabay.com

- Tropical Rainforests [Seite

mittlerweile offline] mongabay.com

- Tropical Rainforests [Seite

mittlerweile offline]

- Lianen

und Kletterpflanzen (Lianas, vines and creepers),

mongabay.com

- Tropical Rainforests mongabay.com

- Tropical Rainforests

- Tropische

Lebensformen und deren Anpassungen: Lianen, Epiphyten, Epiphylle,

von

Gregoire

Hummel, Uni Ulm. Gregoire

Hummel, Uni Ulm.

- Lianen

in den Immerfeuchten Tropen Mittelamerikas, von

S. Schnitzer, University of Wisconsin -

Milwaukee [Seite

mittlerweile offline]

S. Schnitzer, University of Wisconsin -

Milwaukee [Seite

mittlerweile offline]

- Páramo

in Guandera (Ecuador),

Global

Volunteer Network

[Seite mittlerweile offline] Global

Volunteer Network

[Seite mittlerweile offline]

- Páramo

in Colombia, Espeletia grandiflora

Smithsonian Institution

[Seite mittlerweile offline]

Smithsonian Institution

[Seite mittlerweile offline]

- Parque

Natural Páramo de las Hermosas, Colombia,

Guadalajara de Buga

[Seite mittlerweile offline]

Guadalajara de Buga

[Seite mittlerweile offline]

|

| |

|

| |

Von

allen Ökosystemen besitzt der Immergrüne Tropische

Regenwald die höchste Artendiversität und "beheimatet

möglicherweise genauso viele Pflanzen- und Tierarten wie alle

anderen terrestrischen Biome zusammen. Innerhalb eines Hektars (=

10.000 m²) findet man nicht selten

Von

allen Ökosystemen besitzt der Immergrüne Tropische

Regenwald die höchste Artendiversität und "beheimatet

möglicherweise genauso viele Pflanzen- und Tierarten wie alle

anderen terrestrischen Biome zusammen. Innerhalb eines Hektars (=

10.000 m²) findet man nicht selten  Santa

Rosa von Costa Rica rund 13.000 Insekten- und 400 [Wirbeltier-]

Vertebraten-Arten., gegenüber nur etwa 700 Pflanzenarten (Janzen

1987). Stork (1991) zählte auf zehn Bäumen eines Regenwaldes

auf Borneo wenigstens 3.000 Insektenarten (mit insgesamt 24.000

Individuen)." (Schultz 2000, S. 512/513)

Santa

Rosa von Costa Rica rund 13.000 Insekten- und 400 [Wirbeltier-]

Vertebraten-Arten., gegenüber nur etwa 700 Pflanzenarten (Janzen

1987). Stork (1991) zählte auf zehn Bäumen eines Regenwaldes

auf Borneo wenigstens 3.000 Insektenarten (mit insgesamt 24.000

Individuen)." (Schultz 2000, S. 512/513)

Ameisen

tragen in den Tropen (und natürlich nicht nur dort) wesentlich

zur Strukturveränderung oberer Bodenhorizonte bei (

Ameisen

tragen in den Tropen (und natürlich nicht nur dort) wesentlich

zur Strukturveränderung oberer Bodenhorizonte bei (

Besonders

augenfällig ist die Artenvielfalt der Insekten. Bereits

in einem Areal von der Grösse eines Fussballfeldes können

über 40.000 Arten vorkommen. Der peruanische Zoologe Gerardo

Lamas entdeckte in dem 55 Quadratkilometer grossen Tambopata-Reservat

im Einzugsgebiet des Río Madre de Dios über 1.200

Schmetterlingsarten.

Besonders

augenfällig ist die Artenvielfalt der Insekten. Bereits

in einem Areal von der Grösse eines Fussballfeldes können

über 40.000 Arten vorkommen. Der peruanische Zoologe Gerardo

Lamas entdeckte in dem 55 Quadratkilometer grossen Tambopata-Reservat

im Einzugsgebiet des Río Madre de Dios über 1.200

Schmetterlingsarten. Palaeoecology. 239. 510-527.

Palaeoecology. 239. 510-527.  Als

Als

Die

Weibchen des mittelamerikanischen Pfeilgiftfroschs Dendrobates

pumilio transportieren ihre Larven auf dem Rücken einzeln

in Bromelientrichter [oder Heliconien] im Kronendach. Alle zwei

bis drei Tage besucht das Weibchen die Kaulquappen und legt unbefruchtete

Eier in die Bromelientrichter. Die Eier dienen den Larven als

Nahrung während der ersten Entwicklungsstadien, weil es in

den Bromelientrichtern zu Nahrungsmangel kommen kann." (Hervorhebungen

durch den Verfasser der Website)

Die

Weibchen des mittelamerikanischen Pfeilgiftfroschs Dendrobates

pumilio transportieren ihre Larven auf dem Rücken einzeln

in Bromelientrichter [oder Heliconien] im Kronendach. Alle zwei

bis drei Tage besucht das Weibchen die Kaulquappen und legt unbefruchtete

Eier in die Bromelientrichter. Die Eier dienen den Larven als

Nahrung während der ersten Entwicklungsstadien, weil es in

den Bromelientrichtern zu Nahrungsmangel kommen kann." (Hervorhebungen

durch den Verfasser der Website) Dabei

bilden sie wenig mechanisches Gewebe aus, nutzen andere Holzgewächse

als Stützen und erreichen so die Kronen der Bäume. Die

Strategie des Verzichts auf selbsttragende Stämme bei Einsparung

zu produzierender Biomasse in einem dichten Wald ist höchst

energieeffizient.

Dabei

bilden sie wenig mechanisches Gewebe aus, nutzen andere Holzgewächse

als Stützen und erreichen so die Kronen der Bäume. Die

Strategie des Verzichts auf selbsttragende Stämme bei Einsparung

zu produzierender Biomasse in einem dichten Wald ist höchst

energieeffizient.