|

||

|

Vegetationsökologie

Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)

|

||

|

sEp

|

ZM33

|

|

|

S.

C5

|

||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nutzungsbedingte Vegetationsdynamik |

|

||

| Bodenverbreitung | |||

| Unterschutzstellung | |||

| Tourismus | |||

| Immerfeuchte Subtropen (nur kurzer Hinweis) | |||

| Nutzungsbedingte Vegetationsdynamik | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zu den bereits im frühen Holozän einsetzenden anthropogenen, d.h. nutzungsbedingten, Vegetationsveränderungen mediterraner Landschaften gehörten im wesentlichen die Gewinnung von Ackerland im Zuge der "Neolithischen Revolution" (Übergang von der Jäger- und Sammlergesellschaft in die sesshafte Gesellschaft mit Ackerbau und Viehzucht). Zu den bevorzugten Nutzflächen gehörten die fruchtbaren, küstennahen, alluvialen (Schwemmland-) Ebenen, Flusstäler und mittelmontanen Hochflächen. Beide Wirtschaftsformen

führten zur Die floristische Zusammensetzung der mediterranen Vegetation wird seit geraumer Zeit auch durch die Einführung gebietsfremder Arten stark verändert. Ist bis heute nicht entschieden, ob die Olive als der Charakterbaum des Mittelmeergebietes nicht bereits in grauer Vorzeit eingeführt wurde (z.B. aus Zentralasien stammt), so besteht bzgl. der Zitrus-Arten und vieler anderer darüber kein Zweifel.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Degradationsdynamik - Von der Macchie zur Trift: | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| [alle Hyperlinks überprüft am 14.05.04] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Degradation und Regeneration mediterraner Vegetation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

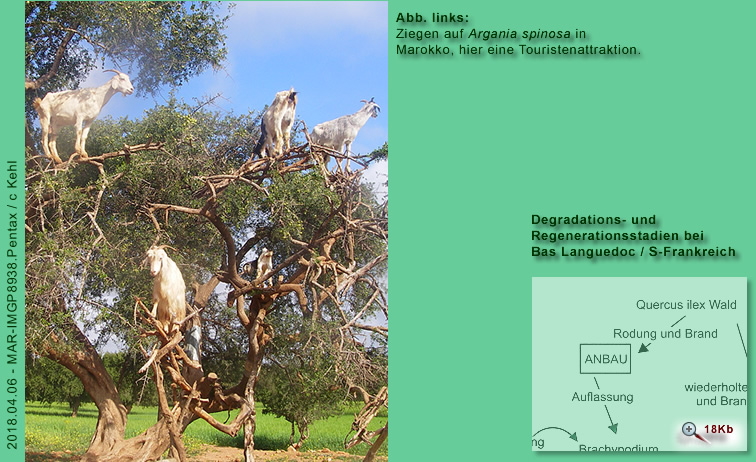

Vegetationsdynamik

von der Macchie bis zur Trift: Degradations-

und Regenerationsstadien mediterraner Vegetation bei Bas Languedoc

/ S-Frankreich (carbonatisches Gestein), aus Schultz 2000, S.

325 (18K) und gleiches

Gebiet Zu den wichtigen - und robusten - Weidetieren an der gesamten Mittelmeer-Umrandung gehören (neben Schafen) vor allem Ziegen. Abgesehen von der Tatsache, dass Ziegen nahezu alle organischen Reste im Bereich von Siedlungen vertilgen, können sie auch immense Schäden anrichten, wenn sie - unbeaufsichtigt - in Pflanzungen eindringen. Auch ist ihnen kein Felsabsatz zu entlegen und - wie es scheint - selbst gut verzweigte Bäume stellen kein Hindernis dar. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Durch Überbeanspruchung vor allem der mittelmontanen Laubmischwald-Zone und ihrer Böden (mit der Folge starker Erosion) kommt es besonders hier zu einer Mediterranisierung der Vegetation, d.h. viele sklero- und lauriphylle Arten der collinen Stufen wandern in die mittelmontane Stufe ein, vor allem auf deren sonnenexponierte Südhänge (cf. Kehl 1998). Diese sehr

häufig kleinräumigen (und ehemals artenreichen) Baum-

und Strauch-Formationen der küstennahen alluvialen Ebenen bzw.

Schwemmlandfächer (aber auch collinen Stufen) werden zunehmend

zugunsten von grossflächig angelegten Plantagen verdrängt.

Z.B. In der mittelmontanen

(aber auch bereits collinen) Mischwaldzone lassen Aufforstungen

(Kiefer, aber auch standortfremde Eukalypthus zur Bau- und Brennholzgewinnung)

oder auch Anpflanzungen (z.B. Eingeleitet wurde diese Entwicklung bereits mit dem Übergang von der Subsistenz- zur Marktwirtschaft, also jenem Prozess, bei welchem nicht mehr nur für den eigenen Bedarf, sondern für (überregionale) Märkte produziert wurde. Aktuell findet global eine Industrialisierung der Land- (und Forst-) wirtschaft statt, welche als Folge der Einbindung (häufig auf der Grundlage von Fremdinvestitionen) lokaler Produktion in internationale Märkte zu sehen ist. Hinzu kommen

z.B. auf europäischer Ebene mengengesteuerte Subventionen

der Landwirtschaft, die zu einer starken Ausweitung von monokulturartigen

Produktionsflächen - in der Regel in den Küstenebenen

- führen.

Die

infrastrukturelle Erschliessung von mittelmontanen und montanen

Landschaften für die Forstwirtschaft, aber auch für den

Tourismus, führt in steilem Gelände oft zur starken Degradation

der Vegetation und des Bodens. Beispiele

aus der SO-Türkei, Westabdachung

des Amanos-Gebirges (vgl. Forschungsprojekt

LöKAT mit |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bewässerung (nur kurzer Hinweis): | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zu den wichtigsten Bewässerungsmethoden in den winterfeuchten Subtropen (aber auch sommerfeuchten Tropen) gehören: Regenfeldbau:

Künstliche Bewässerung:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bodenverbreitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

"Die engmaschige oro-hydrographische Differenzierung hat, im Zusammenwirken mit petrographischen Unterschieden (z.B. Carbonatgestein, Silikatgestein), den vom Menschen ausgelösten Erosionsvorgängen (Bodenabtrag, Verkarstung, Hochwasserschäden) und paläoklimatischen Änderungen (Reliktböden) eine kleinräumige Kammerung aus einer Vielzahl von (häufig azonalen) Bodentypen entstehen lassen ... auf Flächen mittlerer Hangneigung mit einer über längere Zeit ungestörten Bodenentwicklung .. zeigt sich, dass ein bestimmter Bodentyp immer wieder vorkommt, mithin als zonale Bildung zu gelten hat. Im europäischen Mittelmeergebiet werden sowohl die Chromic Luvisole als auch die Chromic Cambisole als Terra rossa bzw. Terra fusca bezeichnet." (aus Schultz 2000, S. 320/321) Es handelt sich um fossile Böden (sogen. Paläosole), deren Entstehung bis ins Tertiär mit warmem Sommerklima (vergleichbar mit dem heutigen Savannenklima) zurückreicht. Es handelt sich um reliktische Bodenbildungen. Die Rubifizierung (Rotfärbung) beider Bodentypen beruht auf der Bildung von fein verteiltem Hämatit, welche unter den aktuellen, d.h. mediterranen Klimabedingungen nicht erfolgen soll. Die Böden sind in der Regel (oft als Folge von Erosion) sehr flachgründig und erosionsgefährdet.

Neuerdings mehren sich Hinweise darauf, dass die im Mittelmeergebiet nachgewiesenen Bodenverlagerungen bereits in der subborealen bis frühatlantischen Zeit stattgefunden haben (cf. Hempel 1983), was bedeuten würde, dass dem Menschen eine weit weniger bedeutende Rolle bei den nachgewiesenen Bodenerosionen zukommt. Lichte Hartlaubwälder, welche die Abtragung begünstigen, entstanden danach als Folge eines Klimawechsels in Richtung auf eine Aridisierung ab etwa 5.500 B.P., die für diese Zeit auch für N-Afrika und den Vorderen Orient nachgewiesen werden konnte. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Erhaltung (und Unterschutzstellung) charakteristischer medit. Landschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Die Erhaltung (und Unterschutzstellung) charakteristischer mediterraner Landschaften mit ihrer Kleinräumigkeit setzt selbstredend Bewirtschaftungsbedingungen voraus, welche erst zu ihnen geführt haben. Totale Unterschutzstellungen von Landschaftsteilen, die fälschlicherweise als "naturnah" bezeichnet werden, letztlich aber nur Produkte bestimmter Bewirtschaftungsformen sind, entwickeln sich (in der Regel) sukzessive zu artenarmen Waldgesellschaften. Entsprechende Erfahrungen wurden besonders in Israel gemacht, wo kleinräumige und unter Beweidung stehende Phrygana-Macchie-Komplexe nach völliger Unterschutzstellung ihren typischen Charakter verloren. Mit anderen Worten: Die Erhaltung bestimmter - als attraktiv gesehener - Landschaftsteile setzt auch eine traditionelle Bewirtschaftung voraus! | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tourismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Der zunehmende Tourismus vor allem in den mediterranen Küstenregionen führt häufig zu einer Verknappung der Ressourcen Wasser und Energie. Häufig geht dies zu Lasten der einheimischen Bevölkerung. Daher sind in Bezug auf den Gebrauch des Wassers - neben der Sparsamkeit - Techniken aus wasserreichen Regionen zu modifizieren. Wasserrecycling und die Anlage von Zisternen (wie im Altertum üblich) können zu einer Milderung dieser Probleme führen, aber auch eine Beschränkung der Anlage von neuen - ausschliesslich dem Tourismus dienenden - Siedlungen. Für die Gewinnung von elektrischer, aber auch von Wärmeenergie, sind die Installation von Solar- und Fotovoltaikanlagen sicher bessere Lösungen als die Heranführung von elektrischer Energie über grosse Entfernungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Immerfeuchte Subtropen (kurzer Hinweis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die I m m e r f e u c h t e n Subtropen konzentrieren sich i.d.R. auf den Ostseiten der Kontinente. Mit 4,1 % der Gesamtfläche der Erde sind sie etwa doppelt so gross wie der Anteil der Winterfeuchten Subtropen. Sie liegen dort etwas äquatornäher etwa zwischen 25. und 35. Breitengrad. Äquatorwärts grenzen die Immerfeuchten Subtropen oft an die Immerfeuchten oder Sommerfeuchten Tropen, polwärts an die Feuchten Mittelbreiten. Als Schwellenwert gegenüber den Immerfeuchten und den Sommerfeuchten Tropen gilt die absolute Frostgrenze oder die 18 Grad - Isotherme des kältesten Monats, jeweils im Tiefland. Die Grenze zu den Feuchten Mittelbreiten verläuft etwa dort, wo die sommerliche Erwärmung in nunmehr 4 (seltener 5) Monaten Mitteltemperaturen von wenigstens + 18 Grad C erreicht und die Mitteltemperatur des kältesten Monats + 5 Grad C in einigen (kontinentalen) Gebieten + 2 Grad C unterschreitet. "Im Gegensatz zu den Immerfeuchten Tropen besitzen die Immerfeuchten Subtropen eine thermisch bedingte Periodizität des Pflanzenwachstums, jedoch ist diese schwächer ausgeprägt als in den meisten Gebieten der feuchten Mittelbreiten." (aus Schultz 2000, S.349). Verschiedentlich wird - fälschlicherweise - auch von den S o m m e r f e u c h t e n Subtropen gesprochen. Diese gibt es nicht. Ursache für die falsche Zuordnung könnte sein, dass - wie bereits erwähnt - es sich immer um breite Übergangszonen zwischen den Ökozonen bzw. ZonoBiomen handelt und auf Kartenwerken aus Gründen der Vereinfachung (z.B. WCMC) die Immerfeuchten Subtropen und Tropen vereint werden, obwohl dies nicht korrekt ist. Wenn als Beispiel der Gran Chaco in S-Amerika genannt wird, dann handelt es sich dort unzweifelhaft um einen typischen Sommerfeuchten Savannen-Trockenwald mit hohen Anteilen der tropischen Dornstrauchsavanne im Übergang zu den tropisch/subtropischen Trockengebieten. Wie aus den obigen Ausführungen zur Definition der Öko- bzw. Vegetationszonen leicht hervorgeht, handelt es sich dabei bereits um die Sommerfeuchten Tropen (sogenannte Feucht- bis Trockensavannen). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hygrothermische Wachstumsbedingungen der Immerfeuchten Subtropen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| tmon = Monatsmitteltemperatur, p = mittlerer Monatsniederschlag, Zahlenwerte in Klammern stehen für regionale Sonderfälle, die sich zumeist aus kontinentalen oder maritimen oder maritimen Einflüssen oder unterschiedlichen Breitenlagen (Nord-Süd-Differenzierungen) herleiten. (Tabelle und Text aus Schultz 2000, S. 45, Tab. 2.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

Mikrobewässerung:

nur ein kleiner (Mikro-) Teil des Bodens wird bewässert

Mikrobewässerung:

nur ein kleiner (Mikro-) Teil des Bodens wird bewässert

Es

ist dies der Chromic Luvisol.

Hierbei handelt es sich um einen meist leuchtend

rot bis braunrot gefärbten, lessivierten Boden,

der sich in der Regel auf Carbonatgestein entwickelt hat... Ähnlich

auffällig rote und braune Farben zeigen die in vielen Gebieten,

wenn auch insgesamt viel seltener vorkommenden Chromic Cambisole.

Es

ist dies der Chromic Luvisol.

Hierbei handelt es sich um einen meist leuchtend

rot bis braunrot gefärbten, lessivierten Boden,

der sich in der Regel auf Carbonatgestein entwickelt hat... Ähnlich

auffällig rote und braune Farben zeigen die in vielen Gebieten,

wenn auch insgesamt viel seltener vorkommenden Chromic Cambisole.